企業要捨棄現有基建,大舉將應用和服務遷移至雲端這個決定並不容易。尤其 Yedpay 始於 2014 年,數據中心可說尚新,將一切推倒重來的勇氣實在可嘉。Yedpay 聯合創辦人兼技術總監 Alva Wong 就表示,當初花了差不多一年才完成數據中心所有部署和基建配置,因此確曾擔心遷移又得重新花一年時間進行部署,還好最後只需大半個月至一個月時間已完成整個遷移過程。

「這個決定當然不容易,但考慮到未來要配合更多網上業務,遷至雲端是必須的。」Alva 透露雖然目前尚未獲發虛擬銀行牌照,但公司已密鑼緊鼓,預計未來將推出更多基於網上的服務。

▲(左起) Fortinet 香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明、Yedpay 市場策劃總監鄔家麟、Yedpay 創辦人兼技術總監黃韋皓,及 Fortinet 香港、澳門及蒙古區網絡安全方案經理吳維穎。

▲(左起) Fortinet 香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明、Yedpay 市場策劃總監鄔家麟、Yedpay 創辦人兼技術總監黃韋皓,及 Fortinet 香港、澳門及蒙古區網絡安全方案經理吳維穎。

Fortinet「保安纖維」提供同步數碼革新

除針對中小企機構提供電子支付平台,Yedpay 亦支援市場推廣及分析工具,客戶層面由傳統企業到的士、街市以至花園街排檔等,可謂相當多元化。Alva 強調,Yedpay 不僅提供電子支付平台,同時亦可取代銀行擔當結算的角色,為那些無法滿足銀行中小企開戶條件的商戶提供較低門檻的交易結算選擇。

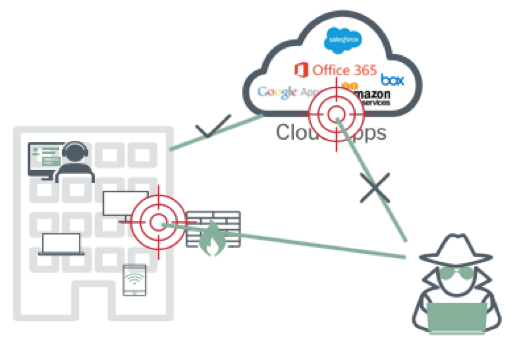

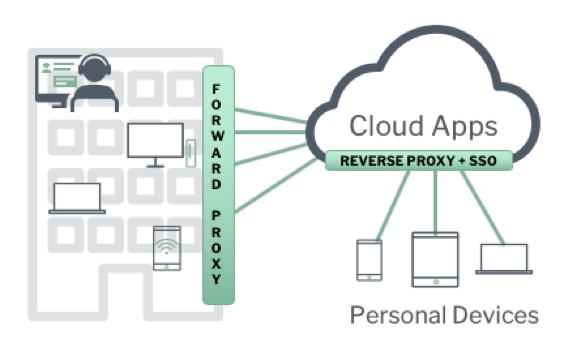

涉及交易和電子支付平台,對數據保安要求就不能因對象主要屬中小企而稍有鬆懈。是次部署 Yedpay 採用了建基於端對端功能的 Fortinet「保安纖維」 (Fortinet Security Fabric)進行數碼革新,以確保公司在將基建轉移至雲端的過程中,能同時提高網絡安全性。Yedpay 採納了 Fortinet 的方案,令公司在準備擴展旗下電子支付服務和發展業務的同時, 能確保現有電子支付系統的安全性,亦能避免潛在的網絡風險。