英國早前極速更換首相,除了成為政治風波之外,亦有機會影響到加密貨幣的發展。新任首相 Rishi Sunak 本身對於加密貨幣態度正面,令市場期待他會帶來一番新氣象。

(繼續閱讀…)

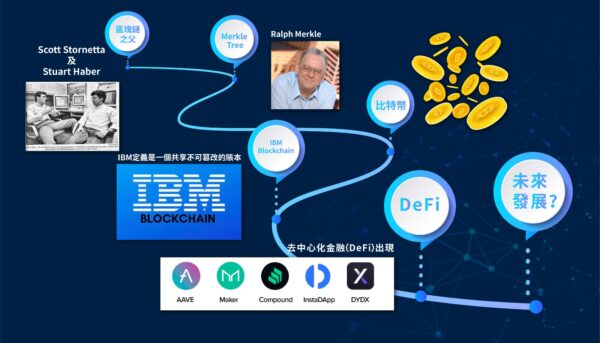

我們經常說區塊鏈日後將會融入我們每一日的生活,但大眾對區塊鏈仍然一知半解,為甚麼區塊鏈發展至今已經超過十年,仍是一個看似熟悉,但又陌生的一個名詞?更重要的是區塊鏈究竟是甚麼?

最早的區塊鏈概念,由區塊鏈之父 Scott Stornetta 及 Stuart Haber 發明,早在 90 年代提出用時間鏈來解決文件認證的構想,其後再結合由 Ralph Merkle 發明的 Merkle Tree(資料驗證結構),在 90 年代末,作了一個無法竄改文件時間的記錄,成為史上首個區塊鏈。

其後比特幣於 2009 年誕生,價值大升帶來知名度大增,結果卻只紅了比特幣,但大眾對區塊鏈作為比特幣底層技術的了解仍然少之又少,甚至誤認為比特幣就是區塊鏈。直至區塊鏈在各行各業中的應用與日俱增,大眾才對區塊鏈這個名字有所聽聞,但對其用途仍是一知半解。

說到底,區塊鏈是甚麼?IBM 將它定義為一個共享、不可篡改的賬本。這個解讀與比特幣不無關係,比特幣發展的原意就希望透過採用密碼技術來控制貨幣的生產及轉移,其中並沒有中央的發行機構(央行),及中介機構(銀行)。由於主體是貨幣,用作記錄交易的自然是賬本。

至於共享這個特性,是區塊鏈的本質使然。由於區塊鏈背後是透過使用密碼學產生資料區塊(用作記錄賬目),而新增的資料區塊總能連結到上一個區塊的資料,故形成一條區塊鏈。所有交易歷史都會儲存在每一個區塊上,形成區塊間的共享,全部交易都可被追蹤,而密碼學中的演算法則確保交易記錄無法被篡改。

不過,所謂的「不能篡改」是有條件的。所有區塊鏈都需要一套完善的共識機制,例如比特幣的工作量證明 (PoW),而這共識機制也有可能被打破,就是當機制裡超過 51% 的投票權都被惡意參與者控制。在一個公開而多人參與的區塊鏈上,這是幾乎不可能的,即使惡意參與者最後能「得手」,單一的襲擊成功有機會帶來的整體虛擬貨幣信心打擊都可說是得不償失。這種機制塑造了區塊鏈去中心化的特性。

區塊鏈最早廣為人知的用途在比特幣,所以區塊鏈在加密貨幣板塊得到迅速發展。其不能篡改、不能刪除,可以追縱的特性,加上只要確保輸入的資料準確無誤,就可以加快商業上的必須程序 —— 這就發展出智能合約。只要滿足預定條件,合約就可以自動執行,免去人手處理可能出現的錯誤,同時亦加快合約履行的速度。智能合約則促成了去中心化金融(DeFi)的出現。DeFi 平台推出各種金融服務,例如可以讓用戶向其他用戶借出或借入資金交易加密貨幣,也可買賣不同金融產品等,所有服務都不需要傳統金融機構如銀行、證券商作為中介。

用戶在區塊鏈上的身份認證就是公鑰(Public Key),這是唯一可用作識別區塊鏈網絡參與者的資料,而每個用戶都有一條獨有的私鑰(Private Key),公私鑰結合使用作加密及解密,以及身份認證。如此免去傳統中介最重要的 KYC 工序。

區塊鏈可以儲存的當然不單止賬本,基本上所有資料都可以儲存,因此從本質上它屬於資料庫機制,故各行各業都開始逐步採用。例如在醫療行業中可用來追蹤藥物來源、在物流行業中則可追縱貨物移動,加上智能合約,更可以在貨物到達港口的一刻,就自動轉賬付款,諸如此類。

現時區塊鏈應用仍在發展階段。因為每個行業的商業運作都可能涉及中介、信任問題、資料共享等,固此,不同行業的公司都可以發展出適合自己的區塊鏈,再配合不斷的研究及推動,當行業將區塊鏈應用在不同的情景上,解決現有的運算限制,區塊鏈將融入我們日常生活。

區塊鏈科研創辦人及行政總裁

Jase Leung

幣市仍未走出熊市陰霾,但本港 NFT 發行商仍對發行新 NFT 樂此不疲,當中亦不乏具有趣、有意義,甚至香港特色的項目,經已聚集一群志趣相投的人共建社群,逐步將新科技與現實世界結合,在熊市下,默默為這項科技推向新的序章。

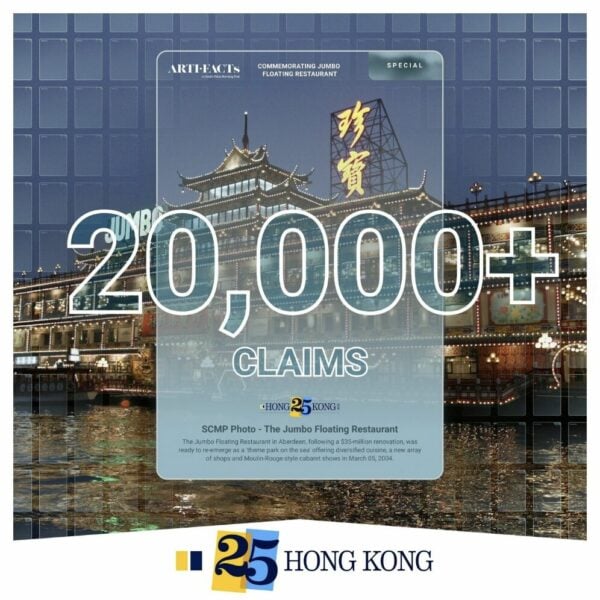

SCMP ARTIFACTS 就是其中一員,將香港歷史逐一轉化成為數碼收藏品(NFT),透過區塊鏈將這些具有歷史性的事物保存,首批發行的 NFT 是南華早報在 97 年的全部頭版,第一部及第二部在推出後不久就售罄;其後再推出一系列與珍寶海鮮坊的相關歷史資料,市場反應亦非常理想。

這個項目的製作人 Blockbusterslab 創辦人之一 Kyle Leung 說:「事實上在未有區塊鏈之前,互聯網內容每日以 1%的速度消失,而 SCMP 這個項目就是希望可以保存這些具有歷史意義的事物。區塊鏈是一個很好的媒介,在定義上它是一個永恆的伺服器,即使其中一個區塊因某種原因而消失,資料仍會在其他區塊的註腳存在。」

而上述幾個系列的 NFT 只是 SCMP ARTIFACTS 路線圖的其中一部份,它是想做到一個網絡,現實上可能是以一個市場,一個元數據(Metadata),令到具歷史性的數碼收藏品有一個 Metadata 去收集,簡單來說就是在一個地方,譬如說輸入英女皇,就可以找到全部歷史收藏品。

有別於市場上大多 NFT 項目,這個項目與香港關連度極高,Blockbusterslab 另一位創辦人 Jamie Cheung 認為:「這是一個學習過程,因為大家對歷史 NFT 熟悉度不高,但喜歡歷史或具有歷史價值物件的卻大有人在,只是大都停留在收集實體收藏品,當市場逐步接受將這些物件轉移至數碼世界上,歷史 NFT 的潛力可以好大。」

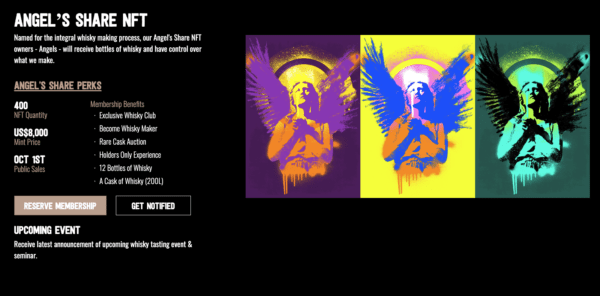

除了這個與歷史結合的 NFT 之外,Udomain 創辦人章濤全球首個威士忌會藉 NFT 項目 Angel’s Share,就是將實物與 NFT 結合,這個項目透過空投 13 個 NFT 給會員,當中 12 個 NFT 是各自代表 12 支來自蘇格蘭 12 個不同地區的威士忌,而第 13 個則是原桶 200 升的威士忌,會員可以投票決定用那一種酒桶作過桶程序,變相參與釀酒工序。

章濤指出,項目最大特色就是會員可以決定最後索取這些威士忌自行享用,或者將威士忌保留並交由酒莊 Barley Nectar 儲存,若決定保留則會有 10 年免費儲存,而選揀索取實物的會員,所持有的 NFT 則會註銷,餘下的 NFT 圖則與 JPG 無異。

他說:「整個過程均會在區塊鏈上進行,會員可以見到有多少人索取實物,在供求關係下,越多人索取實物,餘下的實物威士忌則會越來越少,價值自然會水漲船高,這就可以符合到消費收藏品的特性。」

原桶威士忌交易在亞洲屬於新事物,在歐洲其實十分普遍,交易一經確認,桶主就會收到擁有權證明書,相反若只持有一支具價值的威士忌,卻僅可以進行實物交易,而章濤這個會藉 NFT 則可以讓持有人毋須持有實物進行交易,換言之,讓威士忌增加多一個交易市場。

在具創意、有意義的 Web 3 項目爭取在熊市跑出之際,原本已擁會員制大品牌亦大量投入資源進入 Web 3 世界,Jamie 認為,歸根究底原因是傳統的市場關管理溝通單向,最多只是在不定時提供優惠,而在 Web 3 的社區,所有會員的參與度增強,因而可以聚集一群理念相近的人。

章濤亦說:「人是社交動物,我們有興趣參與自己趣味相投的團體,又或者想與一些可以向其學習的人在一起,而又不會被學習對象嫌棄,NFT 的出現就可以滿足到。」

從技術上,Kyle 指出,區塊鏈可以將舊有會員制的封閉經濟體開放,變相將內裡的經濟潛力解封,區塊鏈是開放網絡,大家均使用相同的加密貨幣,不同的會藉派出來的獎賞變成大家都可以承認的代幣(Token),這些獎賞釋放出來的價值可以拾級而上。

另一方面,區塊鏈亦可以解決信任問題,Kyle 舉例說,亞洲萬里通在疫情過後將制度改變,令原有的里數消失,由於系統屬私人擁有,在管治上會比較一言堂,但區塊鏈則會令消費者在整條方程式上權重大大提髙,最少規定設置是公開的,系統具有透明度。

Jamie 補充,區塊鏈有白皮書(White Paper),所有條款都白紙黑字,將以前所有決定權全在發行人身上的生態改變,市面個別的 NFT 甚至有投票權,可以投票選出持有人認為合適的人士進入公司,然後修改社群中類以憲法的東西,雖然這並不能令一夜間倒閉的情況不再出現,但這種透明度確確實實加強消費者的力能,令投資者或消費者有一個截然不同的權力制衡。

Kyle 認為,市場泡沫在發展過程中是必需的,令更多人投入資源在這個項生態的發展上,而熊市可以冷靜市場的情緒,讓大家看清楚項目,篩走投機,這些科技在人類社會中的價值何在,「在兩至三年之後,當市場或經濟復甦後,區塊鏈在我們的生活中將會有另一個全新的身份或價值。」

Blockbusterslab 除了是 SCMP ARTIFACTS NFT 的發行商之外,同時亦會組織會議及活動將業內人士聚集並組成網絡,希望建成一個良好的生態環境,同時亦正籌組基金,希望可以投資於一些處於早期階段的 Web 3 應用項目或企業。

雖然 Web3 目前並沒有在 Web2 出現如 FB、Google 等科技巨頭,但 Kyle 認為卻不乏一些「必殺」使用案例,例如跨境支付,過往透過銀行之間過戶,可能需時兩三日,但區塊鏈就可以做到所謂的「錢包到錢包」,對於生意人而言,三日就是三日,對資本效率的影響可稱得上是根本上的改變。

Jamie 認為,區塊鏈是對人類社會改進的一種科技,可以解決目前在互聯網上遇到的問題,而這項科技目前仍在演變階段,而開發者亦會不斷完善產品,這些不會一朝一夕發生,但這個由區塊鏈帶來的進化卻一定會出現,因此用今日的 Web3 與今日 Web2 比較意義不大,因為 Web2 都用了不少時間發展,而未來 Web3 未來會有最大贏家,可能會是好多個贏家去分享市場。

Web3 未來發展潛力大,Jamie指,基本上有興趣的都可以考慮入行,「正如FB及Google這些大公司,內裡所需的工種很多,需要工程師一定是最核心,但當公司需要擴展規模時,宣傳、UI、UX、Game 及3D之類全部都需要人材。」

Kyle 補充,有興趣入行的人可以多留意媒體相關的報道,多使用Twitter,因最新發展大多數先從Twitter流出,多了解社群,例如Growth and Community Manager就是用新方法去做市場策劃,多了解 Web3 文化,均有助有志者入行。

撰文:KLOE

編輯:尹思哲

雖然近期加密貨幣市場低迷,但本港娛樂企業仍對推出 NFT 樂此不疲,主要是 NFT 玩法千變萬化, 只要可以滿足 NFT 社群內的市民,基本上 NFT 就有價值,項目就稱得上是成功。

本港發行商所為了讓 NFT 更物超所值,不少 NFT 都賦予一定的持有人權利,例如《OneCool Collective:明日戰記》首批 NFT 可獲得稀有度高的 NFT,亦可在日後推出的其他 OneCool Collective NFT 系列中優先獲得空投,及事項投票權等;英皇旗下的「Hertz」NFT 則可優先參與實體嘉年華簽名會、專屬派對、 線上音樂會等。而喱 DAO 的嘩嘩娃 NFT 持有人則有權參與投票,決定喱 DAO 日後的娛樂模式等任何決策。

可見投票權在 NFT 界別內,是一種經常被賦予的權利,而這些事項投票權,目標就是增加受眾的參與度,情況類似叱吒 903 在 1996 年開始增設「我最喜愛」系列獎項,讓歌迷投票決定得獎歌手;但這種票選結果情況則甚少出現在電視或電影制作中,較類似情況,在 2004 年播出的《棟篤神探》中出現,觀眾對黃子華飾演的莫作棟在大結局中昏倒,生死未卜的結局並不滿意,甚至作出投訴,最終無線電視在隔天晚上的《娛樂大搜查》節目中播出原本被剪輯的完滿結局,但劇集的 DVD 版本仍是生死未卜的結局。

相信各位戲迷、劇迷在欣賞劇集或電影時,不時會對電影情節有感而發,這種情感有時會強烈到即使獨自在家中欣賞電影時,亦會忍不住破口大罵,但罵還罵,劇情仍會按原有劇本發展,作為觀眾最多只可以「𠝹櫈」。不過,這個觀眾「無 Say」的情況,在日後可能在 NFT 持有人社群中得到改變。

NFT 持有人的事項投票權可以包括對電影情節作出改變,這種改變可以是電影結局,甚至是轉換主角、為電影命名。將「美女與野獸」改成「美獸與野女」,主角由野獸變成 Gaston 等等,再不是戲迷茶餘飯後「吹水」話題,在 DAO 的去中心化性質下,觀眾絕對「有 Say」。誰說 Gaston 唱防疫歌不能搬上大銀幕?

當然以上只是一些極端的譬喻,希望大家可以了解到所謂的事項投票權的功能。事實上,對電影情節或結局有投票權的 NFT 社群則經已存在,就是 Elite Film Club(EFC)。EFC 是一個向電影愛好者表達的誠意而創造的一個電影愛好者專屬社群。

高瀚

加密高總經理

過去,Check Point 的威脅情報部門 Check Point Research(CPR)每年均會發佈《網絡攻擊趨勢》報告,不過有見網絡威脅對企業及政府機構運作影響愈來愈大,甚至演變至國家級武器,現已改為每半年整理一份趨勢報告。

過去,Check Point 的威脅情報部門 Check Point Research(CPR)每年均會發佈《網絡攻擊趨勢》報告,不過有見網絡威脅對企業及政府機構運作影響愈來愈大,甚至演變至國家級武器,現已改為每半年整理一份趨勢報告。

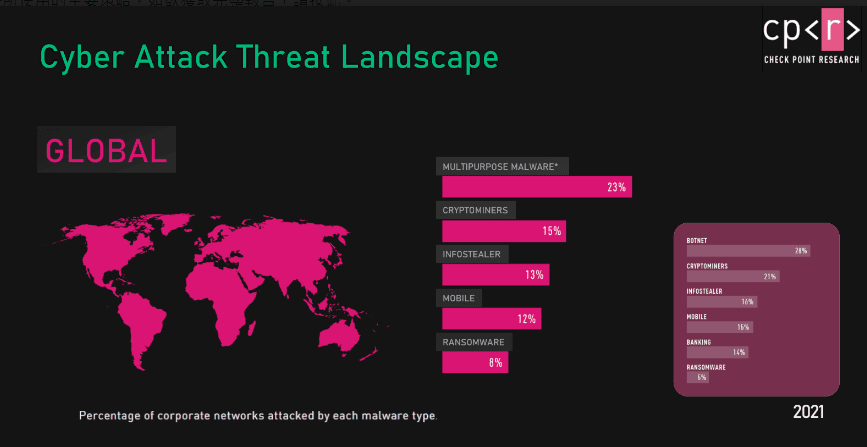

據最新發佈的《網絡攻擊趨勢: 2022 年年中報告》顯示,今年上半年度全球網絡攻擊每星期增加 42%,各個地區均出現顯著升幅。其中,關於網絡攻擊類別的最大變化來自勒索軟件,亞太地區更獨佔鰲頭,12%的機構遭受此威脅(對比去年同期為 4%)。

Check Point 香港及台灣技術總監侯嘉俊指出,「勒索軟件被判別為頭號威脅並非因為相關保安事故的數量,而是其影響之深遠。目前全球網絡攻擊最猖獗的是 Multi-purpose malware(多目的惡意程式),其次是 Cryptominer(加密貨幣挖礦),但對企業機構的影響遠不及Ransomware(勒索程式)。畢竟Ransomware 會令整個機構運作停頓,甚至近年更針對攻擊醫療設施涉及人命安全,亦有大專院校因此完全停運無法上課。值得注意的是教育界乃上半年網絡攻擊升幅最快的領域,平均每週逾2千宗。」

侯嘉俊強調,勒索程式近兩年轉變得相當迅速,已不再單純鎖死系統,而是著眼一切可勒索謀利的方式。而在技巧上,勒索程式近年也愈趨複雜。

就香港而言,雖然網絡威脅不被視作高風險,但網絡犯罪分子從未停歇。報告資料顯示,過去 6 個月香港機構平均每星期遭受 785 次攻擊;香港警方最近也宣佈今年上半年的科技罪案超過 10,000 宗,為歷年來新高,同比增長 46%,佔整體罪案逾三分之一,損失金額共計 15.8 億港元。

▲全球網絡攻擊最猖獗的是 Multi-purpose malware(多目的惡意程式),其次是 Cryptominer(加密貨幣挖礦),但對企業機構的影響遠不及第五位的Ransomware(勒索程式)。

▲全球網絡攻擊最猖獗的是 Multi-purpose malware(多目的惡意程式),其次是 Cryptominer(加密貨幣挖礦),但對企業機構的影響遠不及第五位的Ransomware(勒索程式)。

Check Point 香港及澳門總經理周秀雲提醒:「針對香港機構在網絡安全方面所面對的挑戰,Check Point 提出四個需要 關注的範疇,包括人才短缺、『Secure by Design』(即從設計原型開始便要考慮安全問題)、物聯網安全以及手機應用程式安全漏洞。企業應多加關注 IoT 和元宇宙,在追趕潮流的同時亦要留心 AR/VR 設備的網絡安全,以免遭受利用智能合約漏洞發起的初次攻擊。」

侯嘉俊補充指隨著企業放眼元宇宙帶來的商機,預料宇宙領域的網絡安全亦勢將成為焦點,因此建議機構關注用家身份被盜用、裝置安全風險和平台本身的安全性。「用戶在元宇宙傾向建立多個身份,須留意採取相應的身份保護。而隨著內置作業系統的 VR/AR 裝置因元宇宙變得普及,無線連接亦會增加網絡安全漏洞。」

他續稱,考慮到邊緣運算在運算能力、記憶體和儲存能力皆相對有限的情況下,Check Point 的 Nano agent 濃縮至謹 1mb 即可安裝,並且只佔設備1 至 2%的運算量,亦可針對個別需要量身訂製。Check Point 另與各大晶片商如Intel合作,期望於晶片層面加入安全保護。

至於人才短缺問題,周秀雲直言移民致人才流失和行業需求不斷增加,此消彼長下,需要十萬人才去填補這個鴻溝一點也不誇張。她透露 Check Point 會繼續透過與不同機構緊密合作,加強網絡安全教育和培育人才,例如九月底十月初將與數碼港展開合作框架、早前亦參與浸會大學構建 AI 驅動的零信任數碼校園保安系統,確保所入接入校園的流動裝置的安全。