區塊鏈科技對於金融企業而言相當有用,不過加密貨幣卻一直未能進入主流市場,PayPal 最近就宣佈推出自家 PayPal USD「穩定幣」,是美國大型金融機構首次推出類似的加密貨幣。

(繼續閱讀…)

香港曾是全球最自由經濟體,多年作為自由市場最佳的「示範單位」,從貿易自由、資金流通、簡單稅制、資訊自由與及法治保障私有產權等不同方面,受到國際推崇和肯定。

而很多人都知,香港最近非常主動發展 Web3,尤其是正當美國監管機構對一些密碼貨幣交易所窮追猛打,香港的積極和釋出善意,在幣圈人的眼裡,肯定是極其顯著及鮮明的對比、百般滋味在心頭。

其中就連幣圈「大佬」之一 Yat Siu,亦以顧問身份加入由港府牽頭的聯盟,積極向外國投資者說好「香港 Web3 故事」。如果有聽過他的分享,準會知道他論述的核心,並不在於什麼元宇宙或 NFT(雖然都是他旗下公司的主要產品沒錯)。Yat Siu 論述的重點在於「數碼私有產權」。

即使大學沒有上過「私有產權理論之父」張五常的課堂,亦很有可能聽過,只有當產權得到完善界定,資源才能夠最有效運用。

Yat Siu 的「數碼私有財產」主張亦同出一轍,只是加入了一些實例,令大家更容易體會,為什麼「擁有權」可以製造出日後無萬無千的商業價值和就業機會?以下我整理了一些他最近在 LinkedIn 分享的觀點:

「我們在想到平台時,我們會想到 Apple,我們會想到 Facebook,我們不會認為我們自己是平台,至少在數位環境中是如此。但在實體世界中,我們(消費者)就是平台。」

「例如汽車。我們擁有去中心化的汽車擁有權,於是你可以選擇揸 Uber、Lyft 賺錢,有人製造嬰兒座椅,有人製造輪胎等等。數千家公司和數百萬人為他人的汽車提供服務、在相關企業中受僱。這意味著,我們作為汽車的擁有者,我們就是平台,而不是 Tesla,也不是 Volkswagen。」

Yat Siu 相信的是,當任何產物有「去中心化擁有權」的時候,該產業就會變得愈開放,變得越可組合;變得越可組合,則在其之上的創新越多,創新越多,就有更多的網絡效應在疊加。

「然後實際上你開始認識到,你『擁有』這個事實為你帶來了數千種新的體驗,這些都是擁有者的權利。由於別人想跟你做生意,你就成了平台。這就是命題。這與我們如何更優雅地將其融入數碼私有產權沒有什麼不同。」

如果覺得 Yau Siu 對於數碼私有產權的論述太過宏觀,不如再聽聽另一位專家,有「網路行銷玩家」之稱的阿石,分享他對於「擁有」客戶數據的心得及其本身創業故事,從微觀的角度出發,看看「擁有權」如何改變小生意的命運⋯⋯

成為營銷作家之前,阿石本是設計師,最大熱情自然是創作。他曾基於「令人開心微笑嘅產品」設計理念,於 Facebook 開設專頁,出售自己嘅設計的精品。但某日,他收到銀行寄來的信用卡,撕開信套,他難以相信自己嘅眼睛,那是一張信貸額只得 5000 港幣的信用卡。

他一度深信,通過建立網店和在 Fb 專頁上不時舉辦免費送禮、遊戲就能獲得成功。但他發現,雖然贈品得到了不少「讚好」,但實際利潤卻沒有增加,反而需要花費更多時間來處理贈品的包裝和寄送。專頁粉絲當中,一半是親朋好友,另一半是尋求便宜商品的人,大多數都不會變成長期客戶,只有在他辦理特價活動時才會再次購買。

他感到很困惑,難以接受自己信貸額度僅 5000 港幣。致電銀行增大信用額,職員的回絕使他明白,他很需要改變經營方式 – 儘管他的 Facebook 專頁有六千名粉絲,但實際上只有約 10%的粉絲會看到他的貼文,而且隨著 Facebook 不斷修改演算法,專頁貼文的觸及人數逐年下降。公司的盈利僅夠支付租金,創辦人自己則幾乎無收入。

從那刻開始,他開始轉型為數碼營銷專家。他刪除了手機上浪費時間的遊戲、利用搭車的時間學習數碼營銷、如何投放 Fb 廣告。他每天花十元投放廣告,一邊學習如何分析廣告數據。他逐漸積累了實戰經驗,開始使用懂得創造收入和利潤。他甚至曾經郵件 Facebook,要求他們開放 Instagram 的廣告平台。

時至今日,阿石已經搖身一變成為暢銷書《營銷為王》作者,透過線上課程,培訓超過數千名香港、澳門、台灣和馬來西亞的中小企,亦曾為不少大企業提供內部培訓及營銷顧問,又於大學任教數碼營銷課程。

他已經完全改變了對於 Facebook 觸及率下降的態度。他明白,他並不真正擁有中心化平台上的數據和用戶,所以他開始「策略性地」將 Facebook 廣告的觸及率,轉化成自己可以全盤管理、真正擁有和操作的數據庫 (也就是去中心化的客戶數據庫)。

阿石表示,今天 Facebook 觸及率持續下降,但傳統電郵通訊的方式,仍然可以保持約 20% 的開啟率,因而變得越來越重要。而他獲得潛在客戶聯絡資料(如電郵或 WhatsApp 號碼)的方法,包括自建網站和內容營銷、SEO(包括網站和 YouTube 頻道),也繼續使用 YouTube 和 Facebook 等社交工具。

阿石不時在 YouTube 分享生成式 AI 使用技巧,他對於 AI 帶來長遠衝擊的看法,令我感到很意外 。阿石認為,生成式 AI 對網站 SEO 帶來負面的影響,因為當太多的 AI 代替人類來訪問網站、從中取得資料,網站的 SEO 及相關的潛在客戶獲取機制,都會逐漸受影響,因為 AI 不會訂閱你的電郵通訊、也不會留下什麼有意義的喜好或足跡。

他近期跟拍檔推出 AI 上字幕工具 YouTuber AI,只需輸入 YouTube 連結或上傳 MP3、MP4 檔,選取影片語言後,大概 20 分鐘就可以自動生成字幕檔。 他也特別提到,相比之下,YouTube 作為社交平台工具,普及度和用戶使用習慣更勝 Facebook,使用族群遍佈不同年齡層。他推薦中小企除了使用網站 SEO 吸引潛在客戶,也可以考慮做開設 YouTube 頻道和相應的 SEO,在那裡吸引潛在客戶留低聯絡資料。

本文引用了 Yat Siu 和阿石的觀點和故事,不論是文首探討的香港如何從全球最自由經濟體,轉型為 Web3 的重要樞紐,抑或像阿石及其客戶的中小企個體戶,設法應對數碼環境的變化、革新營運和營銷的方式,都揭示了數碼私有產權的重要角色。香港和香港中小企未來能否成功數碼化、在 Web3 和 AI 等創科領域中浴火重生,能否守住及保障去中心化私有產權將是一大關鍵。

編採:尹思哲

人工智能(AI)技術今年持續大熱, 同時引起不少爭議。美國電影業工會自上月起發動了大規模罷工並持續至今,原因除了要求提升薪酬外,觸發點正正就與人工智能「搶飯碗」的爭議有關。

誠然,人工智能技術的突破已為電影帶來了前所未有的創新與效率,協助製片人、導演和製作團隊更快更好地完成各項任務,但同時引起完全取代真人的爭議。

惟儘管人工智能在許多層面上表現出色,它仍然無法完全取代真人演員、編劇和導演。這不僅是因為明星效應、人類情感以及市場趨勢變化等因素,更在於人性魅力所擁有的無可取代性。

首先,電影中的明星效應對於電影的成功至關重要。眾所周知,有些演員的魅力和影響力足以吸引大量觀眾前往電影院觀看他們的電影。這種現象對於電影的票房極為關鍵,因為觀眾經常會看著自己喜愛的演員成為影片中的角色。

人工智能儘管在模仿和生成角色方面取得了一定的進展,但在表達情感、塑造獨特性和引起觀眾共鳴方面,它仍然遠遠落後於真人演員。這種特殊的魅力和號召力是人工智能難以複製的,這使得真人演員在電影中的地位無可取代。

其次,人類情感和情感共鳴在電影創作中扮演了至關重要的角色。電影是一門藝術,其目的之一是引起觀眾的情感共鳴。人工智能可以學習情感,但它並沒有情感的真實體驗,這使得它在創作方面有所侷限。

真人演員和創作者通過他們的情感和心靈,能夠將角色和故事深入人心,引起觀眾的共鳴。這種情感共鳴使得電影更加真實、感人,並能夠讓觀眾長久地銘記在心。

每年的奧斯卡金像獎,最佳男女主角、男女配角等獎項都是亮點之一,當中所注重的就是演員的情感表達、魅力、演譯能力等,這些都完全不能被人工智能取代。

另外,知識產權及相關法律預料將限制人工智能於電影創作的應用。雖然人工智能可以創作出不少別具創意的劇本,但許多涉及知識產權的內容,必將受到一定的法律保障, 而不可隨意地被人工智能加以使用。

美國編劇工會近期的罷工浪潮裡,工會和製片商談判時提出的要求,就包括了不可以使用工會成員的劇本訓練 AI,因為這樣做會侵犯勞工權益 —— AI 生成的內容會直接移植並剽竊工會成員們的勞動成果,製片方也有了不給相關成員支付報酬的藉口。

事實上,人工智能在市場數據分析和客戶服務兩方面,協助推動電影業的市場發展。

當中,人工智能可以利用大數據分析和機器學習來預測電影市場的趨勢,包括不同類型的電影在特定時期的受歡迎程度、不同地區的觀眾口味以及電影票房預測等。這有助於電影業在市場競爭中做出更明智的決策。

同時,人工智能更可以用於構建智能客服機器人,24 x 7 全天候在線,回答客戶常見問題、提供電影排片信息、解答觀眾疑問等,提供更便捷和即時的客戶服務。

總結而言,人工智能在電影業的應用確實帶來了一系列前所未有的創新和效率。它幫助製片人和導演更好地管理製作過程,而且在特效製作方面取得了一定的進展,並可以讓業界更好地分析市場發展及優化客戶服務平台。

然而,人工智能卻無法取代真人演員、編劇和導演。因此,在未來的日子裡,預料人工智能與真人演員和創作者共同協作,將為電影業帶來更多的可能性和創新。就如工業 4.0 不能以機器完全代替人類一樣,我們今天正在走向工業 5.0 的「人機合一」!

區塊鏈科研創辦人及行政總裁

梁永熹

加密貨幣交易所龍頭幣安近日被外媒報導指,正值大規模裁員潮。觀乎幣安自創立以來短短6年內快速發展,這次事件應被解讀為危機還是發展的轉捩點?

2023 年對於幣安乃至整個幣圈來說,無疑是風雨飄搖的一年。源於去年的 Luna 事件及 FTX 交易所倒閉,市場上湧現了大量的 FUD(恐慌與不確定)消息,陰霾一直延續至今年。

幣安作為加密貨幣行業巨擘,自然成為這一波風暴的焦點之一。《華爾街日報》引述消息人士稱,幣安近期已有多位高層離職,並正進行大規模的裁員。以目前約有 8000 名員工計,幣安可能將最多裁員 3000 人,而目前已有 1000 人被解僱。特別是客服部門受到的影響最為嚴重。

報導還指出,幣安已經停止為員工提供多項津貼,包括手機費用、健身費用以及在家工作費用等。這一行為也被外界解讀為,其利潤受到市場環境與監管氣氛變化的壓力,因此需要進一步削減成本。

此外,幣安同時正面臨著美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)提起的訴訟。在過去一個月,幣安被勒令停止在比利時的運營,在荷蘭未獲得許可證,在德國被拒絕獲得加密貨幣保管許可證,並且失去了歐元銀行合作夥伴。更慘的是,該交易所還在法國受到審查,並被傳喚出席巴西國會,就一宗龐氏骗局調查發表證詞。

儘管幣安的現狀令人擔憂,但是從其成立以來的表現來看,這家公司的未來仍然有許多可能性。幣安於 2017 年 7 月推出,願景是建立一個易於使用的加密貨幣交易平台,並在 6 年間快速發展:

其實,就像許多科創公司一樣,幣安在成長過程中並不是一帆風順,裁員事件目前尚未能確定是否與財務困境有關。

幣安執行長趙長鵬也發文駁斥,強調隨著市場環境的變化,以及公司和個人情況的變化,每個公司都有人員流動。幣安發言人更反駁稱,裁員 3000 人的說法「根本不正確」,重申公司正為下一個牛市週期做準備,因此很明顯必須關注整個組織的人才密度,以確保公司的彈性和活力。

縱觀今年,人工智能技術的發展實現了重大突破,許多公司已經開始利用此技術來優化業務流程並節省人力。例如 IBM 在今年解雇了約 3000 名員工,佔其員工總數的約 1%,並聲明這次裁員的原因是因為公司越來越多地使用人工智慧來自動化任務,以及需要精簡運營。對於剛剛迎來六週年的幣安,是否也在正在把握科技的發展趨勢,進行類似的變革,我們靜觀其變。

區塊鏈科研創辦人及行政總裁

梁永熹

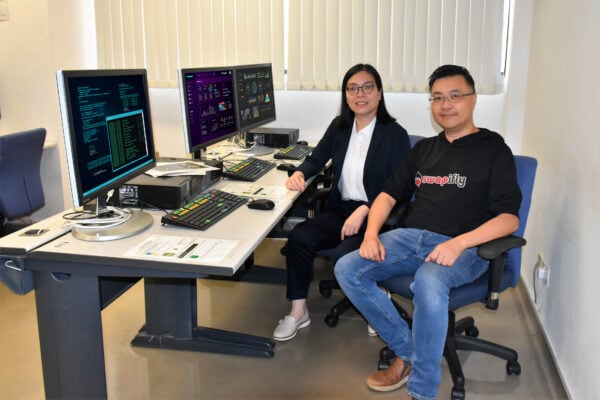

疫情令香港電商猶如坐了升降機,一下子跳了幾級,不過面對 Web3 以及 Generative AI 來勢洶洶,有機會完全顛覆現時電商玩法。作為香港電商聯會主席的袁念祖(Joseph),就話 ChatGPT 的出現,電商已經不可以像以前一樣,靠刷流量做大平台來壟斷市場,他甚至大膽預言像阿里巴巴、京東等大型電商,如果不及早開放平台與市場上其他持分者合作,遲早會有被取締的一日。所以他坐言起行,去年年中辭掉 4A 廣告公司高薪厚職,成立初創 Swapifly 來試驗新一代電商玩法,一口氣加入多個與 AI 及 Web3 有關的功能,希望殺出一條新血路。

由 Web2 過渡到 Web3 世界,最首當其衝的是社交媒體玩法大變,Joseph 說去中心化是重點,「你睇過去十幾年獨霸社交媒體的 Facebook,在 Web3 洪流下漸漸站不住腳,尤其是在廣告界,今時今日投放幾百萬預算到 Facebook 之上,回報可能只得千分之一甚至更少,而且商家最想要買家及賣家的數據,去計劃下一步銷售計劃,但 Facebook 卻不會為你提供這些數據,大家都開始體會到當社交媒體愈做愈大,他們中心化的趨勢就更強,變成一個受操控的環境,商家們得兩個選擇:一是心甘命抵繼續加大投放資源,二是努力尋求其他更開放的新平台,這是我在廣告公司工作時見到的痛點。」

最令 Joseph 感到衝擊的,是客戶其中一次的控訴,「Lego 是當時廣告公司的客戶之一,他們在香港沒有網店,本地網上銷售全交由 HKTVmall 負責,但當 Lego 與 HKTVmall 合作一段時間後,想向他們索取報告,詳細了解產品的顧客群及銷售情況,卻沒有法子可以免費取得。我當時心想即管 Lego 如此大的國際品牌,也要受制於 HKTVmall 平台的規條,其他小商戶就更加難有話語權;但別忘記 HKTVmall 是在收取商戶超過 20% 的上架費,商戶卻依然無法獲取後台數據,作為香港電商聯會主席的我,就在思考如何可以去中心化,建構一個自由開放的電商平台。」

這正是 Swapifly 的成立背景,去年聖誕成立至今,在沒有任何宣傳之下,吸引了 2000 間商戶及 10 萬名用戶,Joseph 深信一個開放的電商平台是有市場,「一來多了人移民或轉到其他地方工作,有大量物品需要轉手,二來網上也累積了不少 haters,在討論區發洩對於 Carousell 這類二手買賣平台的不滿,諸如要花很多費用來推高商品曝光率,見到有多個選擇,就轉到 Swapifly 試用。」平台開戶費及佣金全免,賴以維生的方法是收取廣告費,「要在 Swapifly 開網店,須接受到網店中出現其他品牌的廣告,如果你擔心那會很蝕底,客人很易被廣告吸引而走掉,那大可繼續在 HKTVmall 開店,那其實是一種 give and take,沒有上架費換來的就是廣告。而我有信心這種廣告投放會很精準,例如銷售精華素的美妝品牌,網站掌握了哪些人花了多少錢買了精華素,廣告就直接投放在這班目標用家身上,比起 Facebook 只可設定投放於 30-45 歲的女性用戶,效果一定會較好。」

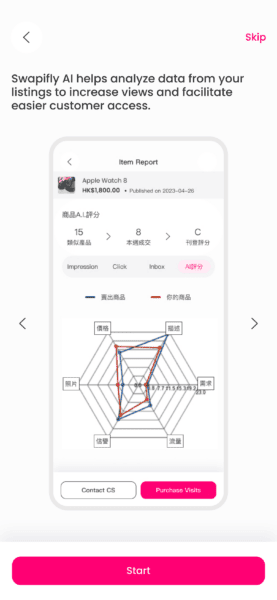

開放及免費只是第一步,要做得比別人好,Joseph 認為今時今日必定要靠人工智能,「你有否發覺 ChatGPT 面世至今,好像從未有大型電商出來表態?你說像阿里巴巴如此多研究人才,怎可能沒人想到 AI 會幫到電商,甚至一直也在用 AI 來提升產品功能,只是他們心知肚明 AI 會完全顛覆現時的商業模式,所以才不敢明言;但到 ChatGPT 的出現,相信他們也在思考如何應對,始終生意做到如此大,要轉型有很多顧慮,Swapifly 作為初創會較為敢想敢做。」將於 7 月底推出的 Swapifly 手機應用程式,會加入三個 AI 功能,「一是用家影完相,ChatGPT 即時根據相片寫好產品描述,賣家可以選擇不同的 tone and manner,等 ChatGPT 用不同文筆寫出來,再交由用家修改,仲可以寫中英日韓等不同語言版本,針對世界各地不同買家。二是 AI Chatbot,賣家設定幾時由真人對答,幾時由 AI 代答,於是 7×24 都有客服,而且同樣可選擇客服的語調,是要專業介紹產品還是割價傾銷,悉隨專便。」不過以上兩個都是簡單功能,要數最厲害的功能,一定是 AI score。「以往小商家賣貨,永遠不會知道為何同一件貨物,其他賣家會貨如輪轉,自己卻總是無人問津,所以我們會為每件貨品打分,等賣家知道自己還欠缺什麼,需要在哪方面改進。」

要 AI 幫產品打分,絕對不是易事,於是 Joseph 找來浸會大學會計、經濟及金融學系副教授溫瑞琪幫手。溫教授說向來有教計量經濟學(econometrics)及大數據,對 Joseph 提出的要求很有興趣,「大學研究常常躲在象牙塔入面,但經濟學其實與市場趨勢是息息相關的,如何定價及研究客人行為一定要夠貼地,不能只流於理論層面,通過產學合作才可以建立更準確的模型,預估市場未來的走向。」溫教授與她的碩士學生採用的研究方法,是收集天貓、淘寶、樂天、HKTVmall 等所有大平台的數據,透過 AI 分析一件貨品能夠暢銷的原因,然後套用到 Swapifly 賣家上架的貨物上作比較,就知後者欠缺的是什麼,「我們從價格、描述、需求、流量、信譽及照片六方面收集數據,然後告知 AI 什麼是好什麼是差,例如照片方面,我們會訪問不用用家及專業攝影師,判定哪張是吸引到買家的好相片,然後教 AI 學習後,讓它懂得評分,慢慢就建立起一個模型,甚至可以透過模型,預估到未來市場需求。」

不過 Joseph 認為加入 AI 只是第一步,應對 Web3 甚至未來 Web4 的世界,電商未來玩法會更推陳出新,「看過關於 Web4 的文章,不少也提及共生(interoperable)這個字眼,即是虛擬與現實已非兩個世界,而是連在一起。套用到電商世界,未來虛擬與現實互換定必會發生,例如你看中一架古董法拉利跑車,需要付出的未必是金錢,可能是 Sandbox 上面的一塊地,但要達到此互換,首先要將實體世界的所有物品先進行數字化,儲放在區塊鏈上,特別是限量物品,透過區塊鏈就能確認邊位名人擁有過,又或是驗證物品上明星簽名的真偽,我希望 Swapifly 也是朝這個方向發展,才能避免被時代淘汰。」

記者:張靜康

編輯:尹思哲

香港「虛擬資產交易平台營運者」牌照於上月起正式接受申請,香港進入加密貨幣交易「真正」合法化時代。幣圈普遍憧憬,這將為香港發展成為「加幣貨幣之都」提供穩定的基礎。惟細閱已公佈的監管框架,不少細節極需優化。

香港對於加密貨幣交易其實一直沒有明文禁止,多個網上交易平台早已在港提供服務,實體找換店、ATM 更早已星羅棋布。現在只是正式推行發牌制,使之「真正」合法化。

證監會發佈了虛擬資產交易平台營運者指引,當中指出「建議在代幣可被零售投資者買賣前,對代幣實施額外的最低準則……代幣必須屬於合資格的大型虛擬資產,即其已獲納入由兩個獨立指數提供者所推出的至少兩個獲接納的指數當中。平台營運者須根據平台的代幣納入準則進行進一步盡職審查,並確保獲納入以供買賣的代幣符合相關準則……平台營運者亦須確保代幣具有高流動性」。

這一指引一如傳統股市監管模式,旨在保障投資者,但應用於「幣圈一天,人間十年」的加密貨幣市場, 似乎過於保守。加幣貨幣項目發展日新月異。許多項目往往在短時間內成為主流趨勢,甚至一躍成為市場十大市值幣。如果套用傳統股市產品上市前審查模式,將導致交易所的投資產品選擇嚴重滯後。

另外,證監會的指引提及, 包括質押收息、活動獎勵等宣傳行為不被允許,並明確禁止饋贈。惟宣傳性饋贈是現時許多加密貨幣交易平台吸引新投資者的方法,而傳統股市交易平台亦經常推出獎勵活動,是否應禁止加密貨幣交易所進行相關宣傳則值得商榷。

鑑於加密貨幣市場瞬息萬變的特質,在保護投資者和吸引業務之間取得平衡並非易事。更多細節在執行上仍待深化,包括日後是否推出港元穩定幣等議題也有待各界討論。

區塊鏈科研創辦人及行政總裁

梁永熹

新一代數位原生族群 Alpha 世代 —— 即出生於 2010 之後,從小就生長在有各式數碼產品環境的世代,將成為社會下一個主要消費群體。至 2025 年 Alpha 人口預計將近 20 億,成為世界歷史上人口最多的一代。

元宇宙對於 Alpha 世代而言,或是他們其中一個主要的社交網絡,甚至於未來會成為職場,例如成為虛擬現實設計師、元宇宙創作者等。然而,基於區塊鏈的特性,元宇宙可以實現用戶的匿名性,年齡、性別等資訊都可被隱藏,這對於成長中的孩子有利亦有潛在的危險和風險,平台開發商有責任關注和保護孩子在使用平台時的安全性。本文將探討元宇宙對孩子的利弊影響,並建議相應的保護措施。

一、新的學習體驗與潛在危險

元宇宙為學童提供了全新的學習體驗,他們可以在虛擬空間中通過互動學習各方面的知識並實踐,培養自主學習和創造能力,例如透過極高的像真度加上虛擬空間的無限延展性,可讓學童在元宇宙中進行有一定危險性的科學實驗、創建現實中因物料、空間所限等無法創造的藝術品。不過,過度沉迷於虛擬世界中的學習可能會影響現實生活中的學習進程(如動手能力、體育等)和減少了面對面的社交,進而影響學童的全面發展。因此,我們需要教導學童如何平衡虛擬和現實,以確保他們的學習體驗能夠有效促進個人成長。

二、社交互動的擴展與保護需求

元宇宙提供了一個無地域、無時間限制的社交空間,使孩子能夠與來自全球各地的人進行互動。這對於擴展他們的社交圈子、增加跨文化交流和合作是有益的。不過另一方面,孩子可能會遇到虛擬欺凌和騷擾的風險。為了保護孩子的安全,元宇宙平台需要建立有效的檢舉機制和防護措施,並提供相應的孩子保護支援。

三、隱私保護與不良意識資訊的防範

元宇宙的區塊鏈技術可以實現用戶的匿名性,用戶個人資料如年齡、性別等可被隱藏。不良意識資訊的存在對孩子會是一個風險。孩子在虛擬世界中可能會接觸到未適應的內容、語言或圖像,這對他們的情緒、價值觀和認知可能會產生負面影響。因此,我們需要建立有效的篩選機制和孩子保護措施,以減少孩子接觸到不良意識資訊的風險。

四、時間管理與孩子上癮的防範

元宇宙的互動和體驗可能對孩子的時間管理和上癮程度產生影響。孩子可能過度沉迷於虛擬世界中的遊戲和活動,忽視現實生活中的責任和人際關係。若大幅減少了現實的人際互動,忽略了實際社交的重要性,會令孩子產生現實社交孤立感。另一方面,長時間的虛擬現實體驗可能會對身體和心理健康產生影響。例如,長時間使用 VR 設備可能導致眼睛疲勞、頭暈和暈眩等問題。此外,在虛擬世界中的體驗和互動可能與現實世界有所偏差,這或會對個人的心理和情緒狀態產生影響。家長和教育者需要提供適當的監督和引導,幫助孩子建立健康的虛擬世界使用習慣,並教導他們良好的時間管理技能。平台開發商也可考慮加入孩子的平台使用時間限制。

元宇宙為孩子帶來了無限的想像力和學習機會,但同時也帶來了一些潛在的危險和風險。有朝一日,人們會難以區分現實與虛擬,我們可以預視一個虛實整合的元宇宙式生活,社交、工作、興趣等維持生活與生命所需的活動,都會在元宇宙中進行。所以,元宇宙對孩子的個人成長影響極為重要,保護孩子的個人成長需要我們共同努力,建立有效的監管機制、教育措施和孩子保護策略。唯有這樣,我們才能確保孩子在元宇宙中獲得積極、健康的體驗,並實現全面的個人成長。

梁永熹

區塊鏈科研創辦人及行政總裁