曾推出全港、甚至全球首個加密貨幣指數,稱黃愛玲為「加密幣指數之母」絕不為過。

職涯上半場,管理過恒生指數,做過港交所高層,實屬傳統金融圈中環精英。2015 年踏上金融科技之路,創辦 ixFintech,「我地以前做傳統金融產品,而家做新金融嘅產品。」

黃愛玲是山呼海嘯的人物,對比傳統典型精英,行事比較特立獨行,彷佛「金融外星人」,然而就像科幻片裡頭,外星人本領再高,來到「地星」太久,亦未免水土不服而出狀況。

公司 2018 年推出全球首個加密幣指數,由於種種原因,遲遲未能配對投資產品獲利,最近終把心一橫,暫時放棄「香港公司」身份,往海外闖蕩,至少可以獲得一個機會,保住 made in hk 美譽。

「舊金融」到「新金融」

於金融業打滾逾 25 年,黃愛玲早年任國際對沖基金亞洲首席交易員,戰績彪炳,1996 年至 1999 年間就代表摩根士丹利,於亞洲金融風暴期間,曾創一天最高期權單日成交。

她也有指數編制、金融產品設計經驗,2001 至 2003 年間,成為恒生指數有限公司主管,後來也擔任港交所高級副總裁,負責環球市場科洐生產品,參與過港交所的期權大改革。以上 CV,使她躋身昔日香港金融精英行列。

仕而優則創業,2015 年涉足金融科技,進入數碼港生態圈,幾年間推出不少新金融產品,包括手機 App《期權王》、加密幣指數 ixCrypto Index、加密幣錢包 ixWallet 2.0,即將推出跟普洱茶餅「掛勾」的「茶幣 TeaCoin」。

首推指數 3 年卻無產品

其加密幣指數,早於 2018 年底登場,涵蓋累計流通總市值⾸80%加密幣,初心是有效反映市場表現。指數現在透過 Nasdaq 的服務,覆蓋超過 85 個國家的資訊服務商,觸及投資者數以百萬計。

指數的基日是 2018 年 12 月 3 日,基值是 1000,時至今天已經破萬。換言之,若當時就有掛勾的指數投資產品,一直持有至今,回報已逾 10 倍。

在港發展多年,ixFintech 行內獲獎無數,推出正規的投資洐生產品,亦有助投資者降低風險,但就是遲遲未能推出相關的投資產品。

「有朋友都問,點解我地咁耐都無(產品),咁就 not knowing 其實我地係有個承諾,始終係想俾返香港。其實我地一路都等緊,希望可以係香港做到啲金融產品,但係等唔到喎,然後一年又一年,到舊年就開始麻煩。」

2021 年內,Nasdaq 和 S&P 分別推出自家加密幣指數,香港本是世界第一,早領先兩年有多,明明贏在起跑線,作為始作俑者,如何不急?

「而家因為國家嘅方向,或者未係好有信心,因為人民幣有外匯管制,而港紙自由流動,佢驚啲錢走咗出去,我明白咁樣係唔得嘅。」

金融外星人的肺腑之言,基於了解這個地星的與別不同。

「NFT 最好有實質資產」

香港有很多傳統的指數產品,就是沒有加密幣交易產品,因應這「背景」,黃愛玲沒有浪費時間,推出其他合法產品。

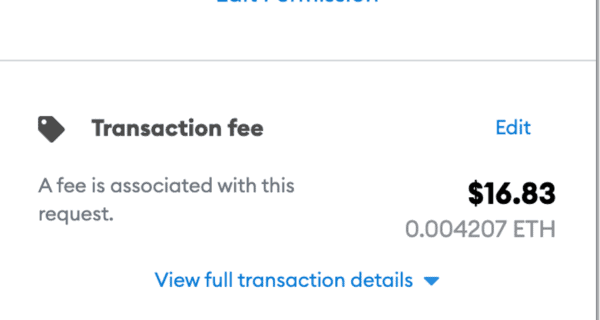

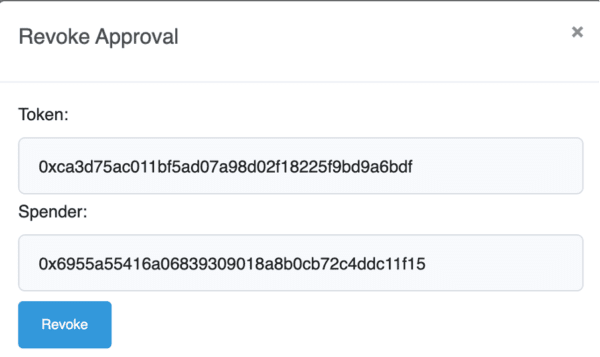

例如 ix 錢包 2.0, 十分強調安全性,應用了「量子級數」保安效能到錢包;跟傳統中式普洱茶餅掛勾的茶幣 TeaCoin,亦以 NFT 的方式出現。

「一來因為證監條例唔俾,我地唔想犯法,所以變做 NFT,發行每粒都係獨特、有自己唔同號碼嘅茶幣,可以從茶公司兌換真正的實物茶餅。」

黃愛玲認為,既然靚酒有投資價值,優質茶餅亦具收藏價值,「用嚟招呼客人,亦係一種尊敬嘅待客之道,同時亦宣揚傳統文化,新出嘅(實體茶餅)都要萬幾蚊一餅,而且仲會升值。」

NFT 近期大熱,但很多項目強調「故事」和「社群」,欠缺實質資產支持,她言語間亦有所保留。

「我個人係支持 De-Fi ,因為公正、改唔到,唔可以靜雞雞背後印銀紙;而我有個朋友分享,NFT 真正問題,係未可以透過法律解決,中間出咗紛爭未仲裁得到。」

衝出香港 海外上市

始終看著其他地區,一步步從後趕上,推出各式各樣指數產品,再也不能乾等下去。

「我地目前研究中,看今年有無機會,到外邊上市,咁有人同我地傾緊,everything is smooth;如果上市,呢間 more 會係海外公司,再唔係一間香港公司,which is 原本唔係咁諗,但係冇辦法。」

具體計劃是,未來半年內或先推一隻加密幣指數期貨,跟海外交易所合作。

「好似馬拉松咁,至少係一齊跑住,我唔需要跑第一,但至少見到對手個背脊,保持返我地有個機會!其實香港公司,向來對外都有競爭力、甚至領先。」

外星人要返外太空,聽落幾合理,有無機會再返嚟地星探險?

「我地想幫香港要維持返競爭力,咪走出去囉,有機會再返,但要等,第時再做第二間公司,再做返間香港公司。」

記得她曾引述一句說話,「金融科技是一場香港不可以輸的仗。」期待她以後會戰勝歸來。

採訪、撰文:尹思哲

),但是總的來說,NFT 承載的從來就不是作品本身,而是背後的意義。至於具體的意義是甚麼,各種專案有千百種玩法,這裡先不展開,重點是,NFT 持有人可以得到甚麼,是創作者和策展人賦予的,而作品本身帶有甚麼意義,則是作品跟社會互動中產生的。而 NFT,其實是領福利的憑證,以及社會意義的載體。

),但是總的來說,NFT 承載的從來就不是作品本身,而是背後的意義。至於具體的意義是甚麼,各種專案有千百種玩法,這裡先不展開,重點是,NFT 持有人可以得到甚麼,是創作者和策展人賦予的,而作品本身帶有甚麼意義,則是作品跟社會互動中產生的。而 NFT,其實是領福利的憑證,以及社會意義的載體。