疫情關係,中、小學面授課程大受影響,不少學生至今仍在努力適應在家上網課的教學模式。為了增添學習樂趣,鼓勵學生的自主自學精神,Google 香港與《香港自學網》攜手推出《Google 智慧數碼城市課程系列》,幫助學生掌握數碼技能。

疫情關係,中、小學面授課程大受影響,不少學生至今仍在努力適應在家上網課的教學模式。為了增添學習樂趣,鼓勵學生的自主自學精神,Google 香港與《香港自學網》攜手推出《Google 智慧數碼城市課程系列》,幫助學生掌握數碼技能。

寓興趣於學習培育全民編程

其實此前陳葒校長與一群教育有心人已發起過非牟利網上自主學習平台《三月百課》,現在三月已過,平台後續將正式易名為《香港自學網》,並以「面向未來的教育」為宗旨,於本月 14 日後繼續推出更多元化、由世界各地義務老師教授的課堂。

身為人母的 Google 香港營銷主管丁樂恩表示:「女兒對遊戲類感興趣,我會嘗試誘導她,這些好玩的遊戲,內容也需要有人設計,而你將來也可以成為這個創建內容的人。現在的小朋友不時上網、接觸 YouTube 影片內容,希望能引導他們好好掌握和利用數碼技能,迎接智慧數碼未來,期望做到全民皆會 coding(編程)。」

是次推出的《Google 智慧數碼城市課程系列》,四大主題包括:編程、YouTube 影片、數碼營商和協作工具實用秘技,預計推出 30 多節網課。期望課程系列能啟發本地學生對科技應用的興趣,進一步推廣數碼技能的學習。

四大實用教程緊貼數碼趨勢

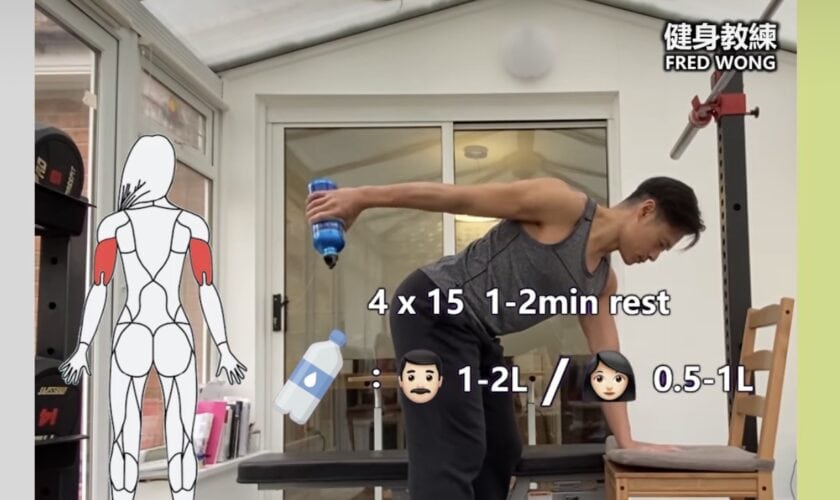

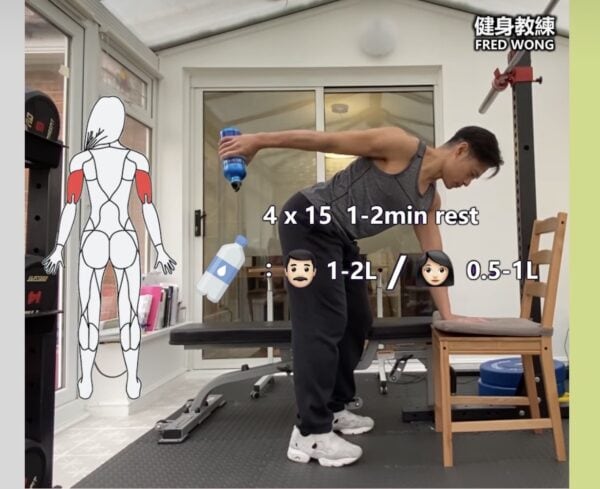

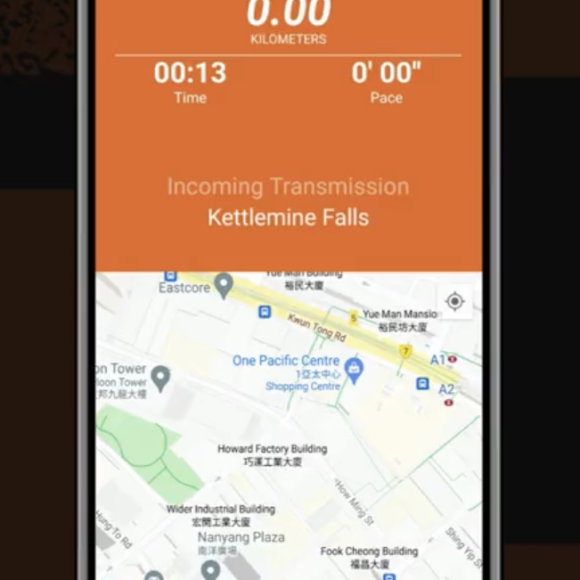

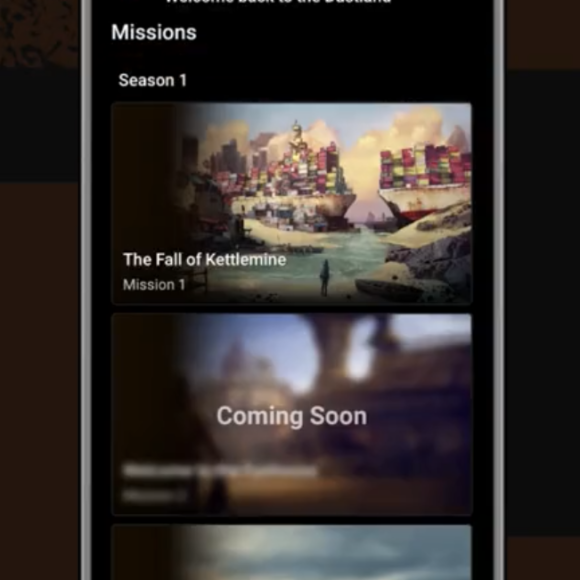

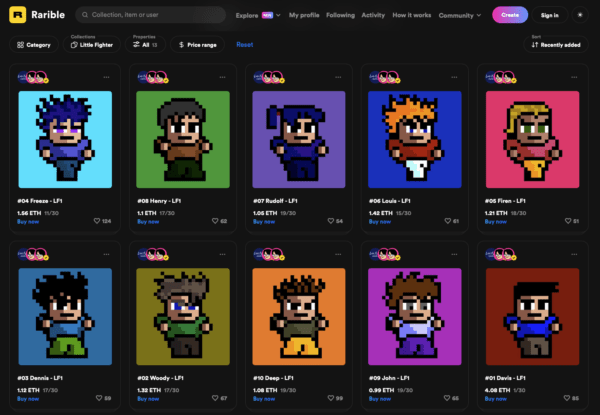

- 《出口成 Code》系列:此系列率先於 4 月推出,適合小一至中六的學生,與 Google 達人寓學習於遊戲,掌握網絡安全知識,同時學習編程的理論及實踐課程,學生將使用不同的編程工具如 Scratch、 App Inventor 等訓練編程思維,提供基本至進階程度的實踐學習。另外,得獎本地應用程式開發商 Minidragon 的程式開發員,及遊戲設計師將在課堂中分享開發經驗。

- 《YouTube 爆 View 有計》系列:此主題將緊接推出,主要教授「講故事」及創作影片技巧、經營頻道心得包括如何分析後台數據調整內容及推廣手法等,人氣 YouTube 創作者包括歡樂馬介休也會現身說法分享創作心得。

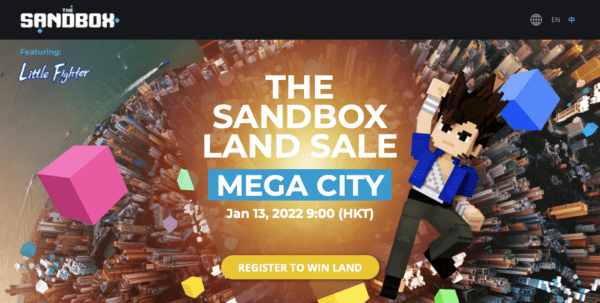

- 《做個數碼領袖》系列:隨著疫情推動世界各地的電商發展,今年稍後推出的這個系列將透過數碼企業家分享,協助大家了解最新的電商趨勢、網店攻略、如何善用大數據分析等,推廣創業家精神及各行各業的數碼化發展。

- 《學得智 Smart》系列:Google 達人將分享如何有效使用網上搜尋、整理資訊、善用網上協作工具實用秘技,讓同學們更有效率地遙距完成功課或專題項目。

內容從數碼營商、社會服務到區塊鏈加密幣

《香港自學網》發起人陳葒校長表示,原先為支援學生、家長及老師安度特別假期的《三月百課》,以費用全免的網上自學模式營運,提供的課堂除了中英數、通識、歷史、文學、STEM、繪本、財商、武術、體育、音樂、美術、手工及生活技能之外,更會由享負盛名的極地探險家帶小朋友遨遊南極。

此外,亦會針對不同領域提供有趣的教學,包括:由亞洲最大加密貨幣平台創辦人講解加密貨幣及區塊鏈、由軟件工程師教玩 NFT 遊戲、由軍事達人講解 5G 時代的戰爭武器、由日本通解構日本漫畫和語言文化、由深水埗明哥陳灼明先生分享社會服務心得、由骨科專科醫生教授骨科小知識、由樹仁大學專家講解正向心理、由執業律師講解法律常識……完美彰顯『面向未來的教育』的理念,裝備孩子更完善掌握未來。

《Google 智慧數碼城市課程系列》將於 4 月 21 日起登陸《香港自學網》(http://freeclassroom.online)及其 YouTube 頻道。所有課堂皆以免費、不設人數限制及無須登記的網上開放形式運作。