元宇宙的主題相當多元,而最近本地一間初創就以真實的香港作為基礎,開發出新的虛擬元宇宙世界,希望建構一個新的 NFT 遊樂場。

(繼續閱讀…)

疫情期間,宅在家的時間多了,不單工作要 WFH,尤其是健身室及體育場地因疫情紛紛關上大門,做運動也難免要留在家中。

見到這股趨勢,Mark Zuckerberg 今年年初也宣布,將「虛擬健身房」定為 Meta 進軍元宇宙的首個項目,還分享與奧運女子花劍金牌得主 Lee Kiefer「隔空 VR 比劍」的短片,印證運動進入元宇宙的可行性。本地也有兩位先行者看中此商機,率先在數年前開始將健身訓練及運動帶到網上發展,聽他們的分享,不單體會到這股元宇宙運動熱潮是未來趨勢,也了解到要開發相關平台其實絕不簡單。

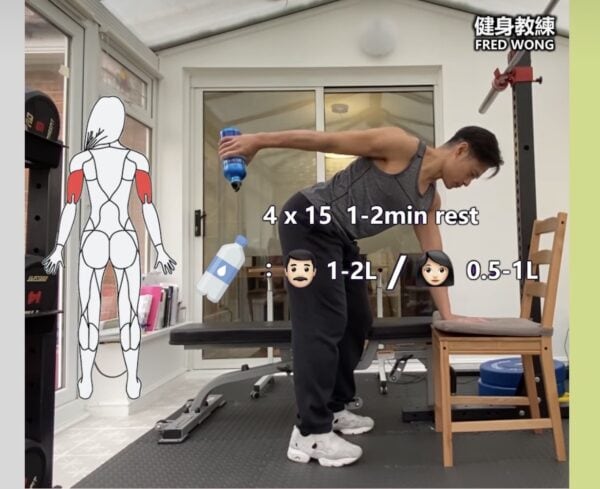

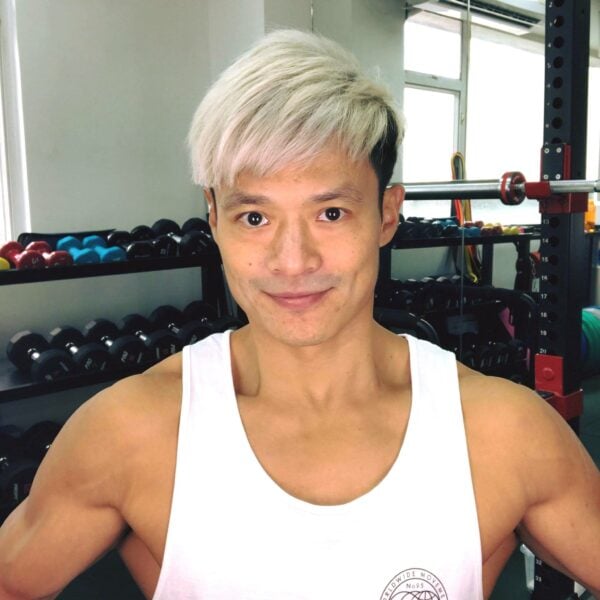

在網上搜尋健身教練,不難見到王浩輝(Fred Wong)的名字,這位前港隊跆拳道代表隊隊員對運動極有熱忱,早年甚至辭去銀行工作到中大進修體育運動科學系碩士,做過職業健身教練的他及後更開設屬於自己的健身室。

早於 2016 年,他看到網上教健身的商機開展新事業。「最初是實體及遙距兩方面一起進行的,始終當時遙距健身教練在香港屬於新事物,本地對此認知很有限,所以起初並不是太吸客。不過我見到市場有此需要,雖然實體教授可以即場指導學員,姿勢是否正確,但缺點是地點上有所局限,學生收工後還要坐車來到我的健身室,還要花時間換衫才可開始上堂,花費不少時間。」

「遙距好處是在屋企就可以上課,時間上較為靈活,相對上收費也較為實惠,所以即使開遙距班要多花一點功夫,但至少可以讓教練及學生多一個選擇,依我觀察實體及遙距是兩班客人,可以開拓多點市場,我覺得做多了也不會太蝕底。」

不過 Fred 也坦承起初開遙距班也有不少難度,「有些動作即使面對面教授也不容易,透過手機鏡頭遙距教授,難度就更加高,要不停嘗試鏡頭擺放角度,如何才有最佳效果。不過我也不太擔心,始終這些事情也是熟能生巧,做多了就研究到可行的做法,反而是很考個人的觀察力,就算親身教授,要精準地察覺學生的問題也不是易事,在網上由哪一個角度,可以分析到學員動作是否正確,更需要額外的觀察力,相信並非每位健身教練也可勝任。」

觀察力以外,Fred 也指出原來教練的誠信很重要,「每個行業也有害群之馬,健身這個界別也不例外,但就令不少人對我們有所誤解,尤其是在網上開班,見不到你的真人,信譽就更為重要,不過這很難一朝一夕建立,要靠長時間去營造,除了在 Facebook、IG 及 YouTube 持續出帖及拍片,還要與粉絲保持交流,付出心力回覆他們的留言及問題,慢慢建立關係,才能贏得他們的信賴。當然最後你也有有一定的表達能力,事關要透過手機用文字或影片解釋健身的動作,其實是件很困難的事,幸好早年我在《Recruit》有寫開健身專欄,從中訓練了文字功力,現時才能駕輕就熟。」

聽起來要在網上開班授徒,看似殊不容易,但人人都可以開個社交媒體做自己擅長的事,會否擔心競爭很大?Fred 就認為毋須擔心,「一方面正如剛才所說,遙距教授健身並非所有人均可以做到,我反而覺得有了社交平台後,市場就變得更公平,以前你可能要靠關係才可以寫專欄或者上電視,現時你只要利用 Facebook 等平台就可以被人認識,競爭絕對是大了,但有真材實料的人根本不怕比較,公平地讓有實力的人賺取知名度,我認為是社交媒體最大的好處。」

疫情後,遙距授課意外地受歡迎,加上 Fred 早前移民英國,現時全力靠網上開班來賺取收入,但他卻始終認為,科技此刻還未可以取代人的位置,「我也有見過那些智能健身鏡,的確是可以教授到基本技巧,不過健身教練要照顧的,不是純從技巧來考量,也要照顧學員的心理狀況,例如標準的提膝動作要九十度,但可能學員柔軟度不佳或膝蓋曾經受傷,就未必可以做到;又或是今天工作有點忙,身體狀況或專注力不太理想,可能要減輕舉重重量,這些細微位智能裝置很難照顧到。」

「我對科技沒有任何敵視,不過最重要是應用科技好的一面,難以預計是否終有一天科技可以取代我們,但目前這刻人的因素還是很重要。」

同樣看到運動的網上商機,OliveX 創辦人林基偉(Keith Rumjahn)走得更前,在 Google 輸入健身元宇宙(fitness metaverse)搜尋,他的公司出現在搜尋結果首位,原因是公司近年主打運動賺虛擬貨幣(move-to-earn)的遊戲。

「最傳統的健身是靠面授或 DVD 形式,而健身 2.0 進化至透過網上直播及穿戴式裝置來完成,健身 3.0 透過遊戲來推動,例如單機遊戲如 Ring Fit 等,我現時做的是健身 4.0,同樣是由遊戲帶動,但所有遊戲之間在元宇宙中互通,例如在我們的單車遊戲踩夠 100 公里,贏到了一件白色衫,這件衫可以帶到其他運動遊戲中繼續使用,構建起整個健身元宇宙,是我們的目標。」

以遊戲來賺取虛幣,並非今時今日才有的想法,Keith 早在 2017 年已推出過另一款深蹲程式,以手機前置鏡頭監察用家運動量,從而賺取虛擬貨幣,不過卻走得太早,結果那個項目沒有持續下去。

直至去年見到幣圈市場漸見成熟,加上公司獲本地數字資產獨角獸 Animoca Brands 注資,才再次燃起 Keith 的健身元宇宙夢,「我們也是跟 Animoca Brands 學習,他們早年已看好數碼資產市場,由手機遊戲公司轉型,並積極進行投資及收購,利用網絡效應將生意做大,現時他們持有的數字資產已以億計。OliveX 也在奉行這套模式,希望每一種運動也在元宇宙擁有 AR、VR 及 motion capture 等不同種類的遊戲,當然沒可能全部由我們開發,因此透過簽訂合作協議及收購,來壯大整個元宇宙。」

聽起來就像是 Google Play 一樣,只是整個 marketplace 充斥的是運動遊戲,希望將所有熱愛運動的人連繫起來,並且一邊運動一邊賺取虛幣,「以往在香港搞初創很困難,始終香港的創科資金有限,可能要到矽谷發展才能做大,或是要吸引到本地創投基金,先有機會解決融資問題。但在幣圈發展就不同,一來所有客戶也是你的投資人,可以透過眾籌匯集資金,真正做到去中心化;二來香港從事虛幣的人原來不少,投資於虛擬貨幣的人遠多於投資於初創的,就連全球最大數字資產交易所之一的 FTX,早年總部也設有香港,可見本地於虛幣發展有一定潛力。」

連 Meta 也進軍健身元宇宙,面對 Google 及 Meta 等資源龐大的對手,Keith 卻沒有太大擔心,「一來他們依然很中心化,對用戶擁有權依然不太放手,在區塊鏈的世界,對這些科技巨企並沒太大好感;二來他們均在美國上市,要依從大量監管規則,你見到 Meta 連推出虛擬貨幣也困難重重,結果最後也胎死腹中,就知他們要帶來改變絕非易事。」

事實上,Keith 的製作班底也不見得比他們弱,近年一口氣收購三間分別來自英國及台灣的世界級遊戲製作公司,因此團隊中不乏知名遊戲的製作人,「感覺上現時虛幣還是小眾玩意,不少人因不懂當中技術而卻步,希望藉着開發運動遊戲,可以擴大整個市場,令更多人認識虛幣及 NFT,一齊在元宇宙中做運動。」

採訪、撰文:尹思哲

元宇宙概念由紙上談兵到現時開始具象化,發展潛力深不可測,但在應用上仍算不上多元,或較聚焦於 Sandbox 地價如何、哪位明星進駐了、Decentraland 有又什麼新活動等。

筆者認為元宇宙的價值,不單是一種新生活、社交模式,更在於它多元發展,能與現實世界互補長短,例如醫療就是一個極好的應用方向。

在一般情況,就醫於線下發生,面對面診治可讓醫生更好掌握病人情況。不過有許多時候,病人居住地與醫院診所偏遠、該地醫療水平不足、病人不能外出等等,造就了遠程醫療的出場。

近日因疫情嚴重,不少市民都試過遠程醫療,如電話或網絡診症。遠程醫療雖可解決部分痛點,但診症過程中,醫患間或充滿隔閡,醫生亦無法以儀器直接採到病患的生理數據,也導致對患者身體狀況的掌握度不足。

在元宇宙世界,配合擴增實境和虛擬實境(AR/VR),診治不再只透過視像鏡頭,亦較以前的網絡會面更真實,而醫療診治可分為兩大類 —— 心理(包括精神健康)和生理。

在生理診治上,病人可穿戴醫療裝置,以物聯網(IoT)技術讓醫生掌握實時的生理數據。微軟於 2021 年宣布推出混合現實平台 Microsoft Mesh,筆者認為這是元宇宙概念實體化的佼佼者。

據了解,平台允許用戶以不同類型的設備,透過虛擬形象甚至全息投影進行異地協作、共享資訊。再加上 Hololens 技術,允許醫生線上指導在病患家中的看護,同步替病人檢查診症;亦可讓世界各地的外科醫生共同進行虛擬手術,術前商討交流專業知識,期間則透過器材連接,達到猶如親臨現場的共同執刀。以上平台已逐步投入市場,可謂在遠程醫療發展上的一個里程碑。

在心理診治上,大部分心理問題其實源於無效思維、想得太多,被困於自己假設的情境中而衍生壓力。

一般治療方式類似「案件重組」,讓病患於想像中代入情境角色,由醫生引導病患作出心理緩解。在元宇宙中,醫生可以透過虛擬場景,讓病人直接置身其中,元宇宙的沉浸感和私密性讓患者更容易專注,這能減低患者因未能想像或回憶往事等因素而影響療效,同時可大幅縮短治療所需的時間。虛擬場景更可創建在現實生活中不道德、非法或危險等環境輔助治療。

另一方面,在元宇宙中進行心理診治可以打破醫患關係間的文化障礙和污名標籤等問題。患者和醫生都可以使用頭像代表自己,當醫生使用動物頭像而非刻板專業硬照,人們對醫生的既定印象將會發生變化。這或可讓患者降低對就醫的抗拒感,較容易和醫生建立起互相關係。

就以上各點而言,當醫療進入元宇宙,這是一個讓患者獲得可靠、透明和可負擔的治療機會。除卻平權之外,國際醫療界也可透過元宇宙完成更有效的醫療會議、賦權、教育等工作。這種應用方式可節省不少醫療人力及時間資源,減輕醫療系統負擔。加上元宇宙以區塊鏈為基,病人的隱私與病歷的準確度完整度等都可得以保障。假以時日,相信元宇宙中的醫療環境將變成社會裡的不可或缺的組成。

區塊鏈科研 市場部

李穎懿

(本文標題為編輯所擬,原文標題《元宇宙價值的體現 —— 醫療》)

全港學生忽然「提早暑假、投奔初夏」,效果十分震懾,當然不是指防疫方面,而是對於教育和學習本身。根據我的經驗,細路停課在家,壓力爆錶的,其實往往是大人,至於仍要面臨公開試的一群,情況也很不樂觀。

香港教育制度及應試文化,多年來被垢病「一試定生死」。停課幾個月,對應試學生的影響必然巨大。外國更有經濟學者基於美國數據發表論文,預測學童若因疫情停課半年,其長大後收入,將要下跌 2.3% 至 8.4% 不等。

該文章稱,學生即使能上網課,成績較持續面授課程的學生更退步!何解當很多其他行業,包括零售、金融、娛樂、媒體甚至各行各業的辦公,都已啟動網絡模式、以科技革新轉型,「網課」的學習卻未能追上?長遠而言,維持學習品質的責任,又應該落在學校、老師、家長定還學生的身上?

今次找來的兩位受訪者,一位是 EdTech Startup 創辦人,一位是 Web3 網上課程先行者,我覺得可以從他們身上找到答案。

認識 Timothy,印象中大約在 2014 到 15 年,在他創辦 Snapask 不久後的一個傍晚,我們相約在中環某 Startbucks 飲咖啡,在當年而言,實屬創科圈子的常見社交場景,雖然時至今日,早變成 Zoom 或者 Google Meet 相見。

那時的 Snapask,顧名思義就是打電話問功課的「升級版」 — 上網開 App 問功課。這是出賣年齡系列,但凡生於 80 年代的人,年紀介乎小四至到中三的時候,總聽過打電話問功課輔導熱線,甚至睇過其電視直播教育節目。

要知道,就連電影《逃學威龍》的周星馳,被人用「霹靂追魂鎖」制伏,都要靠打電話問專家,臨陣學識「猴子偷桃」,再使出奪命鉸剪腳來反敗為勝。Timothy 難道受了星爺的刺激,抑或童年時打電話問過功課?還是覺得學校教育本身力有不逮?

「睇返補習市場,佢唔係新事物,當社會個個都要補習,就代表有啲嘢,學校真係做唔到。」Timothy 舉例,比如有學生身體不適,需要請假缺席(例如而家係全香港集體唔舒服),錯過咗某啲課堂,唔通叫老師特意為佢再講一次?

當考試成績影響前程,基於自由市場機制,自然會𧗠生相應的產品和科技,照顧學生和家長的需要。同一個邏輯,適用於解釋龐大的補習市場、補習天王現象,以至像 Snapask 這類全新的 EdTech 初創。他這樣形容:「學校同科技,亦可以係互相補助的關係,唔需要過份妖魔化。」

另一件事,Timothy 也異常肯定:「疫情趨生的網課,簡單地將老師由課室搬到鏡頭前講書,唔係最終答案。」這點我同意,畢竟作為父母,曾多次「目睹」細路打開電腦,但關掉鏡頭靜音,熒幕上老師在講解,熒幕下學生在床上,將「白日夢」從班房帶返睡床。

其實 Snapask 早已向外擴張。雖然自本地開始,業務已經遍及 9 個亞洲地區,包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、日本、韓國同埋越南,平台上高有超過 35 萬位導師,學生會員人數更係高達 450 萬人之多。

Timothy 作為創辦人,要給股東合理回報,帶領公司多元發展,但亦可以話,他在回應緊時代的變遷,以市場手段,將決策和選擇權,重新交到學生及家長的手裡。

「教育科技嘅市場,發展至今,已經唔一定係學科,亦可以係非學科,唔一定係大小班,亦可以係 1 v 1, 既可以 AI 軟件解答,亦可以真人互動,其實好多元。」

Snapask 的成功,象徵教育行業的「範式轉移」,而他們也從最簡單的「上網問功課」,逐步發展至推出自家課程產品。就連 Timothy 自己,也「落場」擔任數學科的補習導師,拍片教授應試技巧。

「對我影響最深,反而係 MasterClass 嘅 Aaron Rasmussen,佢繼 MasterClass 之後,又創辦咗 Outlier 呢間公司,唔再係 Gordon Ramsay 教煮飯,而係大學教授落場,傳授等同大學課程嘅知識,宗旨是讓高質大學教育更加普及、大幅減少學生借貸的負債。」

有了 Outlier 的「啟示」,Timothy 明白多年以來,我們都忽略了教育「視覺品質」,原來可以像 Netflix 大製作級數咁認真,為求令學生真切了解吸收,每一字每一句都應該精雕細琢,甚至連拍片「光亮度」,亦應考慮到晚上學習,而不要選用過度「光猛」的背景,以免影響學生睡眠質素。

這套經營心法說穿了,也就像 Steve Jobs 追求極致的 User Experience 一般,在別的行業也似曾相識,例如虛擬銀行服務,甚至是區塊鏈 De-Fi,帶來前所未有的體驗,就讓傳統銀行「網上理財」難望項背了。

另一個朋友 Simon,最近搞起 Web3 經濟學課程,並透過網上開班,傳授相關入門知識,站在經濟學的角度解構 Web3,內容含區塊鏈產權、智能合約與 DAO 等較深入課題。

當傳統大學都未必有相應課程,他已經起動並完成第一個「學期」,六堂課前後三個月,僅收學生們 60 個英鎊大洋,教學片可以重播、課堂有討論環節,而且今次全數收益,還捐去幫烏克蘭難民的 NGO。

我挑戰他,何以教 Web3,但收的卻是法幣?

「理由很簡單,我 target 未認識 Web3 嘅人,要照顧佢地需要,梗係收法幣啦,我仲想出紙本書添!」

Simon 以「carbon-based」形容出紙本書,站在尚未幣圈嘅的人,或者 carbon-based 才是最佳的用戶體驗,換言之十分合理。

「最初一開始想寫書,但作為實驗,我發現先搞班,收集回饋、積累經驗,然後再寫書,其實係更好嘅步驟。」

當全球以至香港,都有 Degree Easing 的問題,亦即所謂大學文憑量化寬鬆的情況,僱主慢慢發現,求職者的學位貨不對辦,Simon 認為學生可以因應自己能力興趣,以疊加微知識,建立自己的「個人化學習履歷」,長遠會變得更有競爭力。

「好似 Web3 呢種 micro skill、micro knowledge,只要加以組合,慢慢會變成你自己嘅 portfolio,掌握實用新知,比開口埋口淨係港大畢業、哈佛畢業,更具有競爭力。當個世界咩都個人化,無理由學習唔係㗎嘛。」

巧合的是,Simon 招生嘅地方,剛好又是社交媒體 Fb,跟最初的 Snapask 一樣。

「與其話做付費內容,其實我真正想做嘅,係建立 on-going 嘅學習社群,聚埋對自學有熱誠嘅人,大家每幾個月學習新事物。」

換言之,Web3 只是個開始,未來 Simon 還會因應學生喜好,繼續開辦不同範疇的課程。我問過真金白銀上堂的學生,最值回票價之處,是每課的問答討論環節,有疑問又可以再睇重播。

「打個比喻,好似教徒逢星期六日返教會,我希望有個 habit-forming,keep up 到呢個周期,並且以社群嘅方式共同學習。」

「我覺得平均每個月 20 鎊,我覺得定價錯咗,但我好多謝參加嘅人,感謝佢地付出嘅時間同埋課金。」

Simon 認為,網上學習核心在於社群而並非內容,甚至以「自欺欺人」形容知識產權。「一來你根本難以防止人家再分出去,而且我自己的知識,也都是來自其他人呀。」

「真的想每半年、幾個月,都會學一樣全新嘅嘢,才改了 unsubject 這個名。目的係學以致用,知識學咗,你唔知幾時有用,最經典例子就係 Steve Jobs,意外學咗 Calligraphy,於是後來 Mac 至有很多豐富的字型。」

談到未來,不管是 Simon 抑或 Timothy,均相信元宇宙用於學習的獨特價值。

Snapask 更推出名為「Planet of the Plants」的元宇宙項目。「嗰概念係,未來可以直接入元宇宙學習,有興趣嘅人,可以重新走返人類歷史上高,每個重要嘅一步;舉個例子,要學量子力學,與其聽人講,點解唔自己親身走入去黑洞去感受?」

這代的成長,本身已浸泡於網絡遊戲,可以話長大於元宇宙,而現今元宇宙遊戲最普遍的「商業模式」叫做 Play to Earn。把學習的場景,放進元宇宙世界,就可以進一步成為 Play-to-Learn-to-Earn。

以科技改革教育,不管是以 Web2 還是 Web3 手法,它都讓人值得期待,因為都有進步的可能性。當今天絕大部分細路,一聽見返學,本能反應係「都唔想嘅,強迫我嘅,屋企叫返囉」的被動關係,潛意識裡頭,其實人人都是逃學威龍。

假如未來有機會反過來,變成主動地去擁抱學習;假如「全港學生熱烈慶祝學習」,十隻字有十隻字都係真嘅,無論是教學片的視覺品質、內容演繹的生動精煉、去中心化及個人化的微知識,抑或是透過科技平台接入學習社群?基本上全部都值得去支持、探索及嘗試。

採訪、撰文:尹思哲

港產獨角獸 Anim

滙豐亞太區市場營銷主管 Suresh Balaji 表示:「元宇宙將透過擴增實境、虛擬實境及延展實境

Balaji 期望透過今次合作,與體育合作夥伴、品牌大使以及 Animoca Brands 共同創造富教育意義、通達共融的體驗。

The Sandbox 營運總監兼聯合創辦人 Sebastien Borget 則形容,獲滙豐銀行加盟 Th

至於滙豐和體育品牌有甚麼關係?原來滙豐向來致力推動體育盛事,包括支持高爾夫球、

明星效應下,不只是歐美,本地聽過 NFT 甚至擁有 NFT 的人,數量都大幅上升。然而,Bloomberg Report 最近指出 NFT 的平均交易價格和交易量,出現了跌勢。根據統計,OpenSea 今年 1 月的交易量達 49 億美元,但 2 月下跌近 3 成。當 NFT 越來越普及,不難預料大眾的新鮮感慢慢退卻,市場即將迎來回落或低迷的情況。

針對香港市場而言,NFT 仍是非常火熱。現時風靡的 NFT 大都是頭像、藝術品或遊戲道具,以頭像的價格為最。許多沒購入 NFT 的朋友都問我:到底它魅力何在?不就是一張圖嗎?

對港人而言,鑄造 NFT 或購入原因,也許極為簡單——利益和羊群心理。由無聊猿以無法想像,難以明白的價格交易開始,使用 NFT 作為社交媒體頭像已慢慢變成了一種潮流。

在人有我有的心態下,促使大家積極了解市場動向,購入自己喜愛的頭像,許多名人也順勢推出自家 NFT,趕在市場冷卻前分一杯羹,或趁機展開新商業摸式,比如 MEOWDEL、ZombieClub 等。

不過對我們這些業內人而言,現時的市場退燒才是 NFT 發展的重要時刻。

NFT 的用途極廣,我們先前有探討過,它本質上是一種證書,是電子檔案的擁有權證明。但它在市場上的應用仍算不得上多元普及。商界相中了 NFT 的不可替代性,主要用於身份權限證明及貨品買賣等。

市面上已有不少將 NFT 商品化的先例,如台灣音樂組合動力火車的演唱會門票、紅酒期貨、可到實店屬回的鑽石 NFT 等等多不勝數。另一方面,GameFi 和 NFT 的連接對玩家來說已不陌生,如 Axie Infinity、HolyShxxt!! 等。但除卻買賣及遊戲上的應用,NFT 也可用於其他方面。

例如韓國總統候選人發行自己圖像和影音的 NFT,試圖在競選的最後階段影響年輕選民,或許更可募集到選舉經費,此為 NFT 添上了一點政治色彩。又例如「喱 DAO」系列的 NFT 未來將成為投票權,會以 DAO 的形式使用。NFT 亦可活用到不同市場推廣活動上,作為線上線下連接的媒介。到底及後會出現多少種 NFT 使用方式,就看大家的創意了。

最近全球首台 NFT 實體自助買賣機面世於紐約,相信各地會緊隨其後,加密高也在研發相關機器。當汽水機不再只賣實體汽水,元宇宙也將成為我們生活中的一環。NFT 的實質用途現在才正式逐步體現於市場中,就讓我們參與其中,見證今後百花齊放的 NFT 如何改變生活。

高瀚

加密高總經理

(本文標題由編輯所擬,原文標題「NFT 市場退燒 並非消失而是日常化」)

免責聲明:本文內容僅代表作者個人觀點,不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。