特朗普就職美國總統之後,迅速簽署大量行政命令,其中就包括宣佈推進美國加密貨幣發展,並考慮建立國家級數碼資產儲備,是美國近年一個重大政策轉向,對業界預計會有很大的影響。

(繼續閱讀…)

數碼港推出「Web3 概念驗證測試資助計劃」(「Web3 PoC 計 劃」),透過提供發展階段的資助,鼓勵 Web3.0 技術公司與成熟產業合作,推動 Web3.0 在港的商業採用。

Web3 PoC 計劃共接獲 122 個項目申請,經審批後共批出 45 個項目,每個項目最高可獲 15 萬元資助。獲批資助項目涵蓋房地產科技 (PropTech)﹑碳信用認證(Carbon Credit Certification)﹑電訊(Telco)及藝術與文化(Art and Culture)等範疇,應用領域包括 ESG﹑代幣化資產管理(Tokenized Asset Management),及房地產及建造(Real Estate and Construction)等。

數碼港首席企業發展官朱美恩表示︰「現時,數碼港 Web3 基地匯聚約 230 間 Web3.0 相關企業,除為初創公司的技術發展提供相關支援之外,數碼港更積極推動其落地應用。我們樂見 Web3 PoC 計劃廣受業界歡迎,成功促成不同行業企業與 Web3.0 初創共同開發項目。」

數碼港致力創建蓬勃的第三代互聯網生態圈,早前宣布成立「Web3.0 投資圈」 (W3IC),以建立 Web3.0 領域專屬的投資者網絡,促進 Web3.0 項目相關投資。未來,數碼港將繼續積極配合特區政府的政策,促進 Web3.0 相關技術在金融科技、數碼娛樂、智慧生活等各個領域的推廣和應用。據知,目前「數碼港 Web3 基地」的 Web3.0 企業就包括了三間獨角獸企業:區塊鏈遊戲商 Animoca Brands﹑亞洲數字資產金融服務集團 HashKey,及 Web3.0 及區塊鏈安全公司 CertiK。

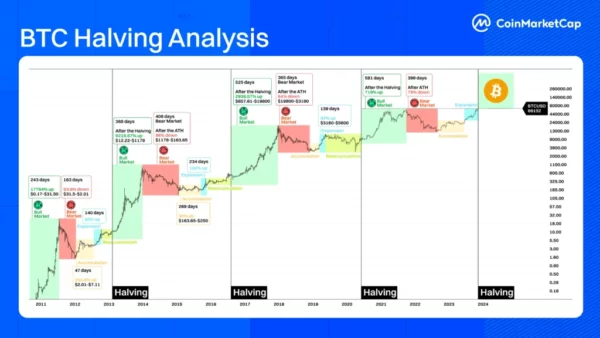

4 年前,我在明報專欄 chungkin Express 討論比特幣減半,以〈比特幣第三次產出減半 買、買、買〉為標題(黨),從參與、學習與購買額度靈活三個角度,主張讀者買、買、買。重讀文章,有點言簡意賅,幸好寫得還算紮實,沒有弄錯甚麼,更沒有坑讀者,從參與和學習的角度,4 年前開始買入並了解比特幣,現在就算不是專家,最低限度不是小白;從投資的角度,當時幣價接近 10,000 鎂,現價接近當時的 7 倍,無論如何稱不上笨。

4 年過去,讓我們回到這個話題,看看最新數據,談談近年發展。

經常聽到比特幣減半,指的不是現存的數量,更不是價格(!),而是產量。如果把比特幣類比為法定貨幣,代表增發量縮減一半;如果把比特幣類比為黃金,代表每天能挖出的黃金減少一半。

相對於法定貨幣供應量隨著經濟環境、地緣政治、政黨輪替、疫情和戰爭等因素隨時更改,無法預測,比特幣的供應量打從 2009 年 1 月 3 日,即創世紀區塊鑄造當天就定好時間表,從一開始的每區塊新增 50 個,首 4 年產出總供應量的一半,然後每個區塊的產出減半,再每 4 年重複這個過程,直至 2140 年產出所有比特幣,總共 21,000,000 個。

為了簡化,以上大部分是約數,每逢 4 年是設計上的理想數字,運行起來會有偏差,比如第 3 和第 4 次減半之間,實際上相隔 3 年 11 個月又 8 天,十幾年來總體大概快了 8 個月;而既然 4 年是約數,2140 年就更只是推算了,不過無論如何,除非醫學或者人類冷凍技術突飛猛進,否則我們註定沒法見證比特幣產出 100%。還有一筆冷知識,比特幣最終的產出數字其實也是約數,準確數字略低,為 20,999,999.9769。

至於最多人關心的價格,比特幣兌美元的歷史價格跟減半呈高度相關性,前面 3 次減半後的一年多,幣價均創下新高,相對減半時價格分別漲 92 倍、29 倍和 7 倍,而牛熊週期也一而再、再而三維持在 4 年左右。

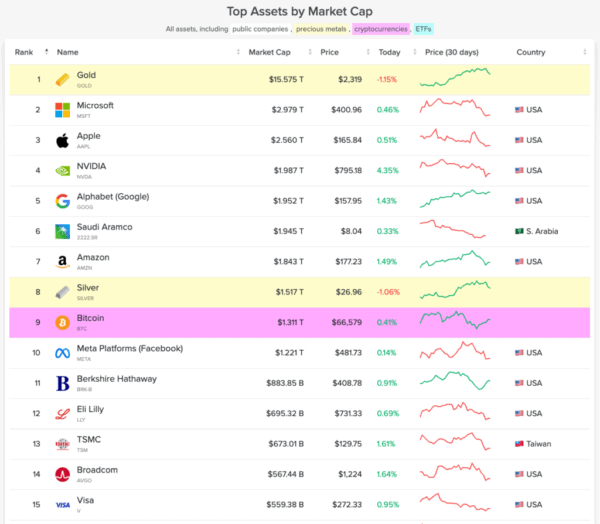

從一個角度看,4 個減半週期,50%+25%+12.5%+6.25%=93.75% 的比特幣已經被挖出,價格從 0 漲到一度突破 73,000 鎂,現在才參與為時已晚;從另一個角度看,比特幣的持有人數相對世界人口仍佔少數,總市值還未超越 Microsoft、Apple、Google、Amazon、NVIDIA 等大企業,要成長到經典價值存儲載體黃金的規模,更要翻 12 倍,潛在增長空間巨大,而且,比特幣推出至今只有 15 年多,挖礦還將持續 100 多年,相對黃金以千年為單位的發展史,現時開始參與還早得很。

盯著一去不復返的歷史空愁悵,還是著眼未來的機會,選擇哪個角度,悉隨尊便。

不要搞錯,以上的比特幣歷史價格圖中,Y 軸的數字並非線性,如果以線性呈現,要不就是初期價格變化完全看不出來,要不就是 Y 軸將會超長。以價格的 log 數值為 Y 軸才能將圖表轉化為可讀的線性關係,換言之,15 年來比特幣的價格是以指數式成長,單憑歷史數據,買入比特幣的誘因極高。

不過請注意,呈高度相關性不足以證明因果關係,經典反例是穿著一只鞋睡覺跟隔天起床頭痛高度相關,不足以證明前者會引發後者,常理告訴我們,不過是因為喝多了,既忘了脫鞋,也引致頭痛而已。

比特幣的牛熊週期也一樣,雖然已有 4 組完整數據,但我們沒法排除供應減半以外,幣價漲跌還有其他因素,比如美國總統大選週期(也通常影響利率週期)。事實上,有說法認為比特幣被設計成每 4 年減半,是為了跟美國選舉週期聯動,正好比特幣白皮書發出的 2008 年,除了發生眾所周知的雷曼兄弟破產,也是選出奧巴馬總統的大選年。“Change”,奧巴馬在競選演說如是說,於是就有了比特幣(大誤)。

另外,歷史經驗也不足以證明未來事件,悲慘的例子是,小雞每天早上都有米吃,歷史數據持續了 1 個月,小雞長大後滿心歡喜期待早餐,卻在第 31 天的早上被宰。這例子固然有點極端,放回比特幣的語境,由於本身設計和代碼完全透明,關鍵在於週邊環境的變化,會否讓歷史呈現的週期不再重演。事實上,除了升幅隨著每次減半逐漸收窄,在第 4 次減半發生前,比特幣兌美元已提前衝破歷史新高,有別於以往減半一年多後才創出新高,可見週期的變化已經開始,就差改變有多大。

回看過去 4 年的客觀環境,最顯著的變化在於各地政府對比特幣的取態。小國就像世界的創業者,願意冒險,比如薩爾瓦多於 2021 年把比特幣加入成為另一法償貨幣(legal tender),減少依賴美元;大國作為既得利益者,支持比特幣總是不情不願,美國過去十年連番否決比特幣現貨 ETF 申請,終於在本年初妥協開綠燈,市場隨之快速增長,中國歷年來多番打壓,結果還是剛在本月透過中国香港批出比特幣現貨 ETF,甚至連以太坊 ETF 也一併通過。其他如韓國,兩大黨的選舉承諾均支持比特幣 ETF,英國、德國對比特幣的政策也日漸友善。說白了,當把貨幣霸權視為國安的美帝也壓不住比特幣,轉而嘗試以體制吸納,其他國家政府也沒有壓制比特幣的理由和條件。

政府的接納或妥協,一方面掃除比特幣可能被禁的陰霾,另方面讓入場門檻大幅降低,造就機構投資者和傳統資金入市,是第 4 個週期的另一大變化。那之前,比特幣的持有者從一開始的密碼龐克,擴展至科技控,再延伸至個人投資者,資金規模跟機構投資者無法比擬。況且,有別於個人,機構的投資範圍一般受規範,修例需時,ETF 推出後近月入貨的只是走得較前的一小撮,相信還有很多機構甚至政府將在第 5 個週期入場,不但資金體量不可同日而語,決策方式亦跟個人非常不同。

當然,即使有著兩大正面因素,不確定性依然存在,比如隨著挖礦收益越來越低,礦工會不會越來越集中,導致中心化;又或者,ETF 的出現會否讓比特幣漸漸集中在少數機構手中,等同背後的國家政府操生殺大權。我認為這些擔心合理,已在〈我要真 Bitcoin:比特幣 ETF「袋住先」〉討論,本文不贅。

有人擔心一些更為極端的黑天鵝事件,如量子電腦的研發出現突破性進展,瞬間破解加密演算法,或者天災人禍引致地球大停電之類,我的看法很簡單,如果可以預測,就不叫黑天鵝了,搞不好只是醜小鴨。再說,即使是美元和黃金,一樣能想像出讓其大幅貶值甚至歸零的黑天鵝吧,既然如此,考慮也沒有意義。

有時候,看的細節越多,越是沒法掌握全局,大道至簡,只著眼骨幹的大道理,說不定看得更清楚。要給出對比特幣的具體建議,我會維持 4 年前的原判,買、買、買,再加一個買。人類經過幾十萬年的進化,科技經過幾十萬年的發展,15 年前才首次出現一種數位資產有望跨越國界、跨越種族取得共識,成為地球人共用的價值儲存載體,能夠參與這個過程,是我們一代人莫大的福分。與其問我為甚麼要買,還不如說,我想不到連一點比特幣都不持有的理由。

但願 4 年之後,我還有魄力寫文章談第 5 次比特幣減半,整理未來 4 年圍繞比特幣的大事,檢討今天的觀點。跟你約定,2028 年見。

高重建