這是一個關於在香港發展核子醫藥的故事,為一種能精準追蹤及鎖定癌細胞的醫學方法,提供患者溫和且副作用較少的治療選項,尤其適用於傳統療法不奏效或不適用的病例。

然而,儘管其極具治療潛力,核子醫藥於實際推行卻面臨困境:昂貴的價格使得患者難以負擔,保險公司對此的認識不足,不願接受賠付,再加上可能的放射風險引發政府的疑慮。同時,醫生對於傳統治療方式的依賴,也成為核子醫藥普及的阻礙。這讓我們看見,在醫療創新與市場需求之間,存在著一個困難的平衡點。

什麼是核藥(Nuclear Medicine)?

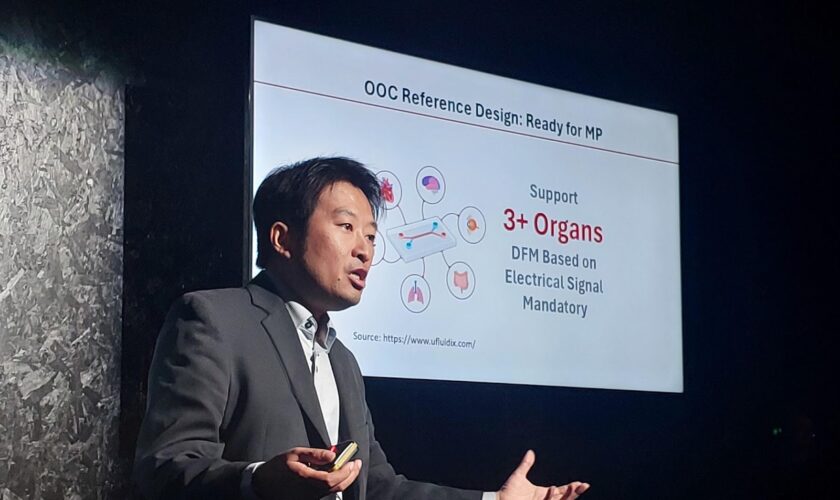

核子醫藥的組成要素包含三個關鍵部分:首先是具有放射性的同位素,通常稱為載體;其次是追踪分子/靶向分子,用於追踪藥物的目標位置,例如常見的應用是追踪特定類型的癌細胞;最後一個部分則是連結器,用於將同位素與追踪分子連接在一起。

另一個核子醫藥領域中重要的概念是「治療與診斷一體化」,英文稱為 Theranostic,意指在核子醫藥開發領域,可以首先使用較弱的同位素進行診斷,當同位素被追踪到癌細胞後,僅釋放出足夠的輻射用於定位癌細胞位置,醫生確診後,就可以使用相同的追踪分子,但更強的同位素來精確殺滅癌細胞。

考慮到放射性同位素的半衰期限制,即藥效會隨時間遞減,因此地方的藥物生產基地至關重要。RIT Biotech(ZERO Biotech 旗下子公司)的計劃,就是扮演著下游生產和藥物派送的關鍵角色。

放射性核藥在醫療領域的應用歷史悠久,早在數十年前,人們就開始使用放射性碘來治療甲狀腺癌和甲亢。然而,由於早期示蹤劑的不準確性以及其他因素的影響,核醫學的發展一直緩慢。

近年核藥天價收購案

近年來,核醫學領域取得了重大突破。2018 年,知名製藥公司諾華(Novartis)收購了法國核藥開發商 AAA(Advanced Accelerator Applications),將其旗下的一種用於治療神經內分泌腫瘤(NET)的藥物納入自家管線。神經內分泌腫瘤亦即人們熟知的 Steve Jobs 曾罹患的癌症。

同年,美國食品藥品監督管理局(FDA)批准了這一藥物。因此,稱 2018 年為核藥界的「iPhone 時刻」絕非誇張。由於對於神經內分泌腫瘤,尤其是已擴散的患者,治療選擇有限,而核藥治療對疾病進展的控制效果顯著,這款核藥的成功不僅體現在治療效果上,也反映在銷售業績中。

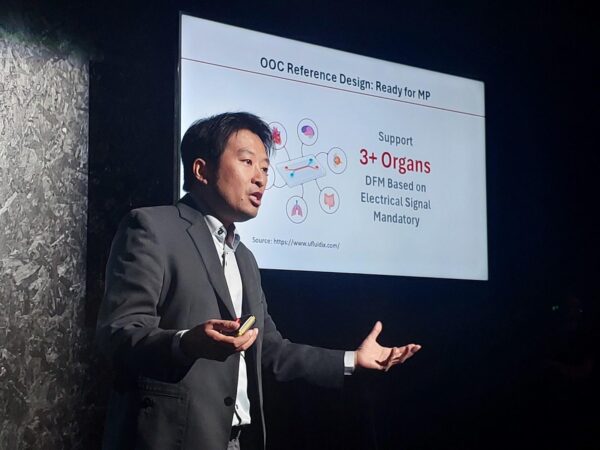

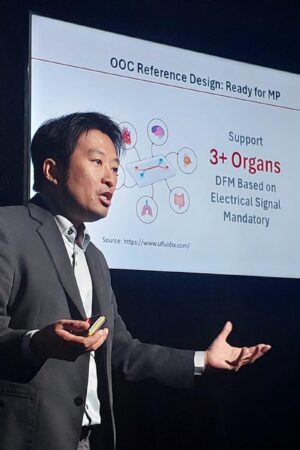

「2023 年見證了兩宗重大的併購事件:首先是美國製藥公司 Bristol Myers Squibb 以 41 億美元收購核藥初創企業 RayzeBio,Eli Lilly 亦以 14 億美元收購核藥公司 Point Biopharma,進一步深耕核藥領域。在當今疲軟的經濟環境下,這樣的高額交易實屬不易。」ZERO Biotech 行政總裁 譚錦文 Clement 示。

香港媒體關注度不足

「但我們對於當地財經媒體的疏漏感到驚訝,竟未見一專欄報道這些重要的財經資訊。這顯示核藥行業在香港乃至整個大中華區的關注度相對較低,因此在亞洲地區,尚未出現領先的核藥公司。我們認為這對我們來說是一個難得的機會。」

RIT Biotech 主要係負責下游藥物生產,然後三年前成立「母公司」ZERO Biotech,主攻上游藥物研發方面發力。目前核藥研發大部分集中於西方國家,研究嘅對象主要是西方白人。為於華人身上達到最佳治療效果,ZERO Biotech 聯同香港大學醫學院臨床腫瘤科合作調整治療方案。目前正在申請專利,一旦獲批,就會公佈初步臨床研究數據。

Clement 表示,於創新藥研發方面,知道香港各大院校於生物醫學科研方面有深厚基礎,所以會同本地院校合作,同時亦跟中國不同大學及研究院溝通,希望憑公司生產基地,幫助各大研究院將科研成果產業化,製造最適合亞洲癌症病人嘅藥物同治療方案。

本地醫治晚期前列線癌先例

「喺 2019 年之前,我哋嘅醫生顧問團隊已經留意到歐洲一款對晚期前列腺癌病人有幫助嘅核藥治療效果。當時尚未有同類型藥物獲得 FDA 認證,但我哋嘅醫生顧問團隊經過深入研究同睇過臨床數據後,對呢款藥物好有信心。我哋提供呢款藥物,對於晚期轉移性前列腺癌病人嚟講,已經冇其他藥物可選擇,呢款藥物可以減慢病情惡化同提高生活質素,對病人有極大嘅意義。」

Clement 留意到在大中華地區,即使有核藥公司獲得了資金支持,他們的投資生產基地也傾向放在歐洲。考慮到大灣區、中國和亞洲市場的潛力,他們目前正積極升級中央放射藥房至符合國際 PIC/s GMP 水準,致力成為香港和大灣區首家放射性核藥廠。畢竟由於半衰期的限制,在亞洲地區建立的生產基地將具有比西方藥廠更強的競爭優勢「或許未來,西方巨頭也會需要我們的協助來生產和供應核藥給亞洲病人。」

得同位素供應鏈得天下

在核醫學領域,全球都面臨著同一個挑戰,即醫用同位素供應短缺的問題。目前,治療用的同位素主要來自於西方 5 到 6 個老舊的核反應堆生產,一旦這些反應堆出現故障或需要檢修,將導致全球的醫用同位素供應緊張。「去年,我們與一家私家醫院的醫生合作,該醫生描述了六位晚期癌症病人計劃接受放射性配體療法,但由於原材料醫用同位素供應問題,他們不得不被迫延期或轉向其他治療方案。」

RIT Biotech 作為下游的生產商,同樣受到同位素供應的影響。「由於核反應堆的投資規模是國家級的,我們無法參與其中。然而,我們注意到使用直線加速器(LINAC)是一種另類方法,投資門檻較低,並已被西方證明可行用於生產醫用同位素。ZERO Biotech 也有意在這個領域協助解決國家的同位素供應問題。我們期望能與本地大學和政府合作,共同解決這個挑戰。」

撰文:尹思哲

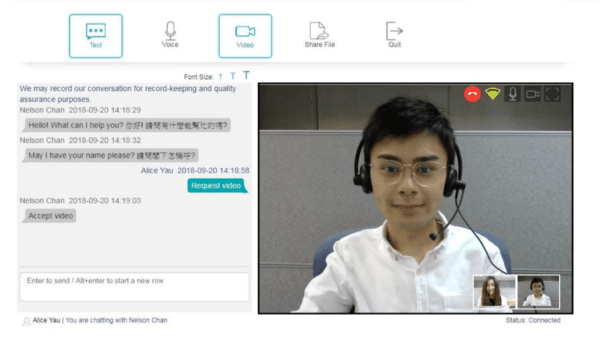

一般市民對機械人應用的印象往往是商場內的消毒機械人,其實除了建築和製造業有機械人應用,醫療保健方面亦早有手術機械臂、協助遙距應診的機械人、應用於語言治療方面的對話機械人等等。而香港理工大學(理大)研發的多模態足踝復康機械人「智雲行健步儀」,則助中風偏癱患者提升下肢運動功能,改善患者行走能力。

一般市民對機械人應用的印象往往是商場內的消毒機械人,其實除了建築和製造業有機械人應用,醫療保健方面亦早有手術機械臂、協助遙距應診的機械人、應用於語言治療方面的對話機械人等等。而香港理工大學(理大)研發的多模態足踝復康機械人「智雲行健步儀」,則助中風偏癱患者提升下肢運動功能,改善患者行走能力。